バイクのメンテナンスでよく使われる工具の基本と使い方を解説。

第9回は「電工ペンチ」 前編。

色々な端子(配線コードの先に付いている部品)を自分で取り付けることが出来るのが電工ペンチ。

右:ギボシ端子。

USB電源やグリップヒーターなど電装品を取り付けるときに使用します。

前編では、

基本情報と、電装品に最初から付いていることも多い「ギボシ端子」の取り付け方を解説します。

ギボシ端子の取り付けは、説明する人によって違いがあるみたいなんですけど?

車、バイクの関連メーカーや個人のやり方ではなく、

専門メーカーが公表しているやり方を基本にして、

なるべく慎重な方法、失敗しにくい方法を紹介します。

慎重に作業しても失敗することはあります。

ギボシ端子は、少し多めに用意しておくことをおすすめします。

電装品はバイク用品店などで取り付けてもらうことも出来ます。

※持ち込みは工賃が高くなります。

買ったお店で取り付けてもらうのが基本です。

工具の基礎 3【コンビネーションレンチ・ギアレンチ(ラチェットレンチ)】

工具の基礎 11【電工ペンチ 後編・スプライス端子の付け方】

工具の基礎 12【スピンナーハンドル・T型スライドハンドル】

プライヤーで取り付けが出来るエレクトロタップ、接続コネクターについては、こちらをご覧ください。

最初は基本情報から。

ギボシ端子の付け方はその後です。

目次をクリック・タップで移動できます。

- 電工ペンチの機能。

- 端子の種類。

- 配線コード。

- ボルトカッター機能。

- ワイヤーストリッパー機能。

- ギボシ端子の基本情報。

- ギボシ端子の取り付け方。

- 絶縁スリーブ(絶縁カバー)を配線コードに通す。

- 被覆を剥いて心線を出す。

- 強く ねじらず、曲げずに心線をそろえる。

- 配線コードよりも、ひとつ大きい位置に小さいツメをセット。

- 配線コードをセット。

- グリップをゆっくり少しづつ握っていく。

- 配線コードの太さと同じ位置にセット。

- ゆっくり少しづつグリップを握り込んでいく。

- 位置、形状、抜けないか確認。

- 大きいツメを更にひとつ大きい場所にセットし、慎重に握っていく。

- 大きいツメが被覆(ひふく)に当たるぐらいでストップ。

- 大きいツメをひとつ小さいところにセット

- 被覆に軽く食い込むまで少しづつ握っていく。

- 位置、形状、抜けないか確認。

- 絶縁スリーブを被せる。

- ギボシ端子の接続。

- ギボシ端子の外し方。

- 平型端子のサイズ。

- 有名メーカー。

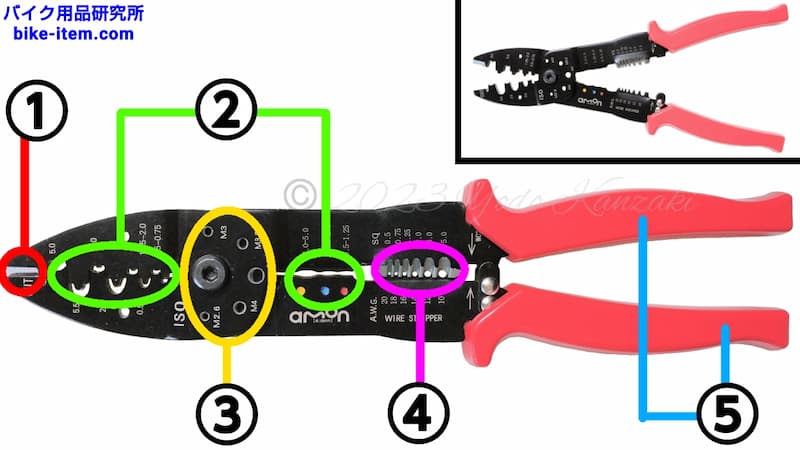

電工ペンチの機能。

- ワイヤーカッター。

配線コードの切断。 - ダイス。

端子の圧着(取り付け)。 - ボルトカッター。

ボルトの切断。 - ワイヤーストリッパー。

コードの被覆(ひふく)を取る - グリップ。(又は、ハンドル)

持つところ。

電工ペンチの形状や、機能がどれだけ付いているかは製品によって違います。

製品によって圧着(取り付け)出来る端子が違うので、商品説明や仕様をよく確認して下さい。

・3種類の端子用。

・2種類の端子用。

・1種類の端子とイグニッションターミナル用(スパークプラグのコード用)。

・リングスリーブ用。

リングスリーブは、心線(コードの中の金属部分)が単線のものを束ねる端子で、電気工事でよく使われます。

画像のいちばん右は、端子の圧着(取り付け)のみに特化した製品で、「圧着工具」「圧着ペンチ」と呼ばれます。

一般的に、

- 電工ペンチ。

多機能、低価格、DIY向き。

- 圧着ペンチ。

圧着機能のみ、高額、高性能、プロ向き。

という感じです。

端子の種類。

「端子」は、配線コードの先端に付いている部品です。

大きく分けて 3種類。

- クローズドバレル。

- オープンバレル。

- 絶縁カバー付き。

バイクでもよく使うメジャーな端子を紹介しながら順番に説明していきます。

クローズドバレル。

バレルとは樽(タル)のこと。配線コードを取り付ける所が、タルのように筒状になっている端子の総称です。

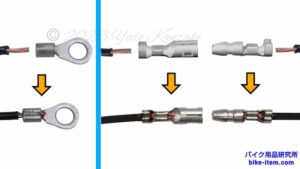

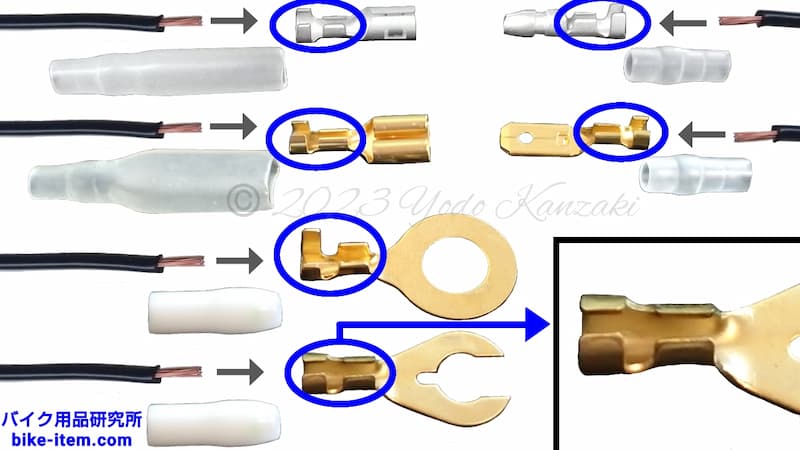

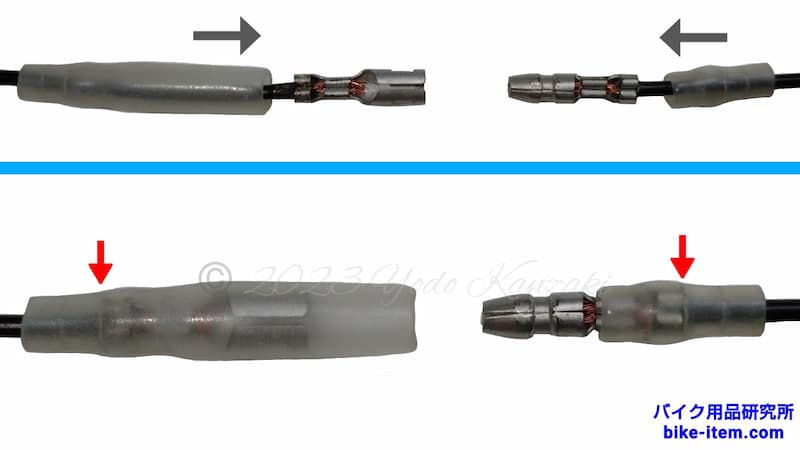

画像 左から

- 裸圧着端子、Y型。(先開型)

- 裸圧着端子、R型。(丸型)

- 裸圧着スリーブ、P型。(重ね合せ)

- 裸圧着スリーブ、B型。(付き合せ)

右:熱収縮チューブ。

※「型」は「形」と表記される場合もあります。

※黒いのは絶縁用のカバー。接続した後に被せます。

絶縁カバーが付属品として付いていないときは、別売りの絶縁キャップか、熱収縮チューブや絶縁テープが必要です。

ボルトなどに取り付ける為の端子が「裸圧着端子」

配線コード同士を接続するのが「裸圧着スリーブ」

絶縁カバーが付いていない(後から被せる)ので「裸」と呼びますが、省略して「圧着端子」「圧着スリーブ」とも呼ばれます。

オープンバレル。

バレルとは樽(タル)のこと。配線コードとの接続部分が筒状には なっておらず、上側が開いているので「オープン」バレルと呼びます。

画像 上から

- ギボシ端子。

- 平型端子。(ファストン端子)

- 丸型端子。(R型端子)

- クワ型端子。

※白と透明の部品は絶縁カバー。

※「型」は「形」と表記される場合も有り。

「ギボシ端子」と「平型端子」は、配線コード同士を繋ぐのに使用。

「クワ端子」と「丸型端子」は、配線コードをボルトに繋ぐ為に使用。

絶縁カバー付き。

絶縁カバーが最初から付いている端子です。

- 左:絶縁被覆(ぜつえんひふく)付圧着スリーブ、B型。

P型もあります。

- 右:絶縁被覆付圧着端子、丸型。

Y型もあります。

※「型」は「形」と表記される場合も有り。

カバーの色は、透明・白・黒・緑・赤・青・黄など様々な色があります。

その中で、

赤・青・黄は大きさが決まっていて、色を見ただけで使用できる配線コードの太さ(金属部分の断面積)が分かるようになっています。

※例外はあります。

| 色 | 基本 | 対応 配線コード (目安) |

|---|---|---|

| 黄 | 0.3 0.5 | 0.2~0.5 |

| 赤 | 1.25 | 0.25~1.6 |

| 青 | 2 | 1.0~2.6 |

| 黄 | 3.5 5.5 | 2.7~6.6 |

| 赤 | 8 | これ以上は大抵 電工ペンチの 範囲外 |

| 青 | 14 | |

| 黄 | 22 |

対応可能な配線コードのサイズは目安です。

メーカーによって微妙に異なります。

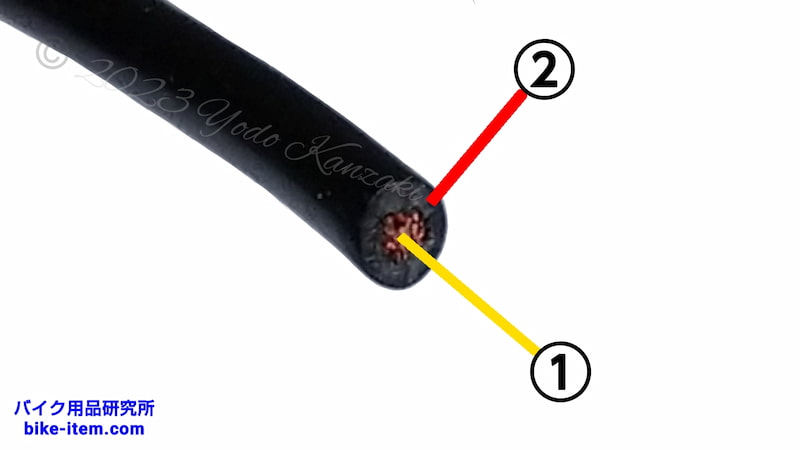

配線コード。

- 「心線」又は「芯線」

中の金属部分(主に銅線)のことで、電気を通します。

- 「被覆(ひふく)」

回りのビニールのことで電気を通しません。

車体の金属部分に心線が触れてショートするのを防ぎます。

心線は太い 1本の線もありますが、バイクの電装品に使われるのは、いくつもの細い線を束ねた「より線」と呼ばれるものです。

配線コードの太さ。

太さは、心線(金属部分)の断面積で表されます。

心線 1本の断面積ではなく、全体の断面積です。

面積は通常「mm2」平方ミリメートルで表しますが、JIS規格の表記は「sq」

squareの略で呼び方は、スケア、スケ。

数値的には同じで、断面積が1平方ミリメートルなら、1sq。

バイクでよく使われるのは、

・0.5sq

・0.75sq

・1.25sq

・2sq。

・AWG。

アメリカのUL規格では、直径でも断面積でもない独自の数値を使用します。

単位は「AWG」

ハーレーなどに使われています。

AWGはAmerican Wire Gauge(アメリカン ワイヤー ゲージ)の略。

・DIN。

ドイツの規格。

BMWなどに使われていることがあります。

1.25sqと2.0sqに当てはまる太さはありません。

バイクの電装品なら大抵0.5sqか0.75sqで十分ですが、「電装品の消費電力」と「配線コードの使用可能電力」は必ず確認するようにして下さい。

参考:エーモン工業 配線コード使用可能電力 (12V)

| 0.2sq | 30W以下 | 2.5A |

| 0.5sq | 60W以下 | 5A |

| 0.75sq | 80W以下 | 6.6A |

| 1.25sq | 140W以下 | 11.6A |

| 2.0sq | 200W以下 | 16.6A |

AWGの面積に近いsq・DINの対応表。

| AWG | 心線の 直径 | 心線の 断面積 | sq 断面積 | DIN 断面積 | 被覆を含めた 直径(目安) |

|---|---|---|---|---|---|

| AWG20 | 約0.8 | 約0.52 | 0.5sq | 0.5 | 1.9~2.4 |

| AWG18 | 約1.0 | 約0.82 | 0.75sq | 0.75 | 2.1~2.6 |

| AWG16 | 約1.3 | 約1.3 | 1.25sq | なし (1.5) | 2.7~2.9 |

| AWG14 | 約1.6 | 約2.0 | 2.0sq | なし (2.5) | 3.1~3.4 |

被覆の厚みは製品によって異なります。

被覆を含めた全体の直径は、だいたいの目安です。

電工ペンチの使い方。

ボルトカッター機能。

- グリップを開く。

ボルトのサイズが書かれています。 - サイズが合う場所にボルトをねじ込む。

- 中央(板同士がすれ違う位置)で切断される。

あまり使うことのない機能ですが、鉄のボルトを切断できます。

横から見て真ん中で切断されるので、必要な長さになるまでボルトをねじ込みます。

基本的に、国際規格ISO基準のボルトに対応しています。

M4、M5などネジ径(ギザギザ部分の直径)が書かれていますから、合う位置にボルトをねじ込みます。

指でもねじ込んでいけますが、工具を使ったほうが楽です。

直径が同じなのにネジが入っていかない場合は、ピッチ(ギザギザ部分の幅)が違う可能性が高いです。

無理にねじ込むのはやめましょう。

・グリップを強く握りこむ。

グリップを握りこむと切断できます。

グリップの後ろのほうを利き手で持つと大きな力を出しやすいです。

切断できたら、指や工具でボルトを回してボルトを外して下さい。

強度の低い鉄のボルト用です。

あまりに硬いボルトに使うと、軸にガタツキが出るおそれがあります。

・ボルトの強度について。

※ボルトの切断などしない人は飛ばして下さい。

六角ボルトは、ボルトの頭に数字が刻印されていることがあります。

JIS規格基準の強度は10種類。

3.6・4.6・4.8・5.6・5.8・6.8・8.8・9.8・10.9・12.9

刻印されている数字が大きいほど強度が高くなります。

バイクでは、4と7が刻印された「4マークボルト (4T)」「7マークボルト (7T)」がよく使われます。

4マークボルトは、JIS規格の4.8相当。

7マークボルトは、JIS規格の8.8相当。

※刻印の無い製品もあります。

有名メーカーの電工ペンチは、高強度のボルトも切断できてしまいます。

しかし軸への負担を考えると、

5以上の数字が付いたボルトは、なるべく切らないほうがいいでしょう。

数字が刻印されていないボルトもあります。

商品説明を見て下さい。「強力」「高力」「高強度」「高張力」などと書かれているボルトは、文字通り強度が高めです。

六角形の穴が開いている「六角穴付ボルト」は、基本的にかなり強度が高いので、切断しないほうが無難です。

ステンレスボルトは、JIS規格の数字に当てはめると、5ぐらい。

高強度のステンレスボルトは、7 又は 11ぐらいです。

ステンレスボルトにも使わないほうがいいでしょう。

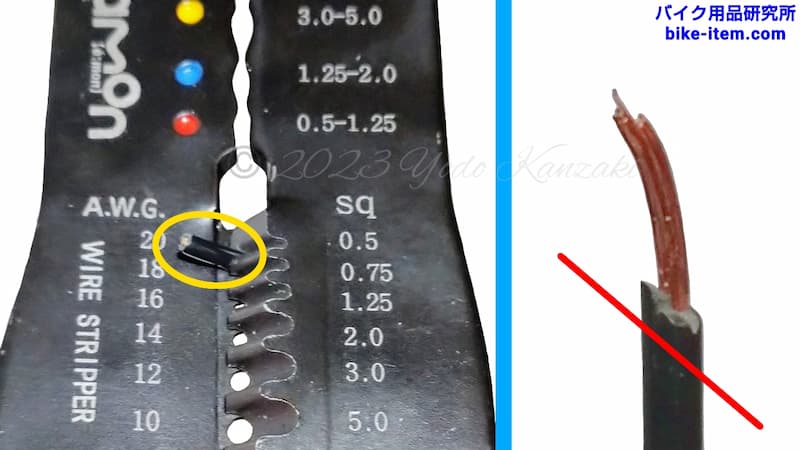

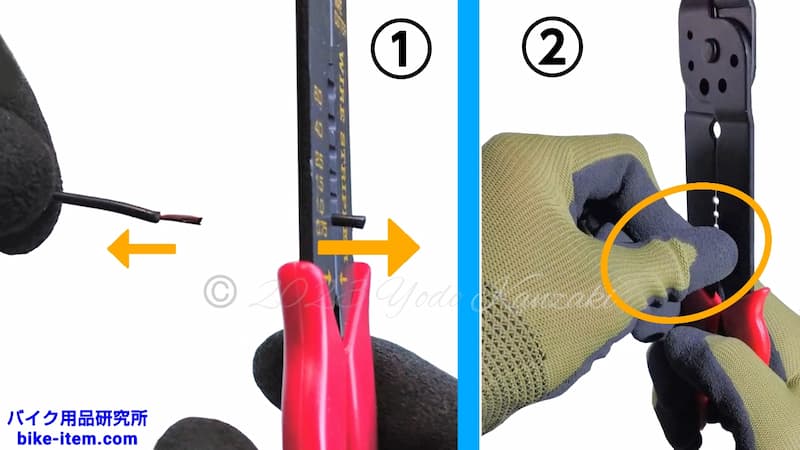

ワイヤーストリッパー機能。

配線コードの被覆(ひふく)だけを切って剥ぎ取る機能です。

どのような端子を使うにしても、まずは被覆を取らなければなりません。

電工ペンチに付いているワイヤーストリッパーは、主に 2種類の形があります。

- ハサミのように刃が上下にすれ違うタイプ。

- 刃の高さが同じタイプ。

隙間が開いている製品が多い。

使い方が少し違うので、順番に説明します。

ハサミのように刃が上下にすれ違うタイプ。

- グリップを開き、配線コードの太さに合った穴に配線コードをセットする。

穴の横に対応する配線コードの太さが書かれています。

- グリップを握りこむ。

刃に押されて配線コードが倒れるので、反対方向に軽く引っ張っておく。

軽く引っ張っておくことで倒れて斜めになり過ぎるのを防ぎます。

引っ張らずにグリップを握ると、配線コードがおもいっきり倒れます。

倒れ過ぎると、被覆の切れ跡がもの凄く斜めになってしまうことがあります。

斜めになっても使用することは可能です。

しかし、端子によっては、

「心線の根元を1mmほど出す」

「被覆の端のほうを圧着する」

といったことが必要なので、被覆が斜めになり過ぎていると作業しにくくなってしまいます。

被覆がイビツ過ぎて作業しにくいときは、カッターナイフなどで切って真っ直ぐに整えて下さい。

・グリップを少し開く。

- 開かないと固くて抜き取りにくいので、少し開く。

- 閉じた状態。

- 少し開いた状態。

完全に開いてしまうと、横にズレたときに外れてしまうおそれがあるので、開ききる少し手前ぐらいまで開きます。

・配線コードを引き抜く。

- 持ちにくい配線コードだけ引っ張るより、電工ペンチも反対に動かしたほうが引き抜きやすいです。

- 持つ位置を変えて親指で押せば更に引き抜きやすくなります。

心線は細い線の集合体なので、完全な円形ではなく、太さ(断面積)にはある程度の誤差が出ます。

どのメーカーも全く同じ太さ(断面積)になるということはなかなか あり得ません。

電工ペンチと配線コードの相性が悪いと、心線を何本か切ってしまうことがあります。

心線が何本も切れてしまう場合は、グリップを強く握らずに、閉じきるほんの少しだけ手前で止めて下さい。

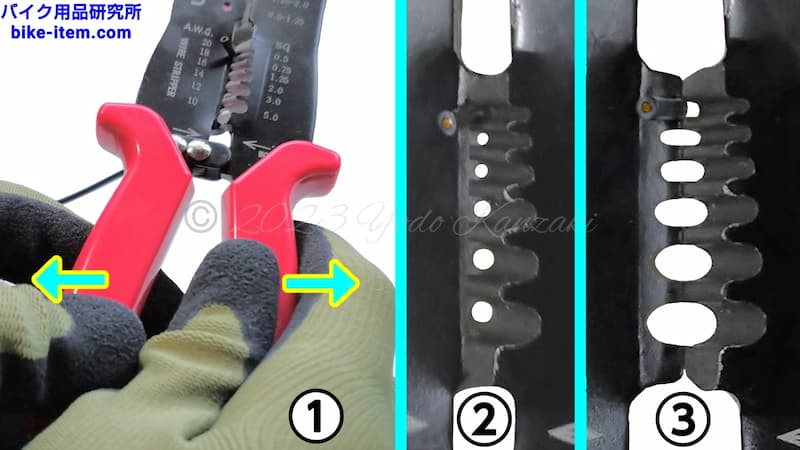

刃の高さが同じタイプ。

グリップを開き、コードをセット。

配線コードの太さに合った場所にセットします。

・グリップを握りこみ、配線コードを少し回す。

回すことで、刃と刃の間の隙間部分も切ることが出来ます。

心線を切ってしまいそうで回しにくい場合は、グリップを開いて配線コードを90度回してセットし、もう一度グリップを握ります。

・配線コードを引き抜く。

- 電工ペンチ側も反対に動かしたり、

- 親指で押せば、より引き抜きやすくなります。

ギボシ端子の基本情報。

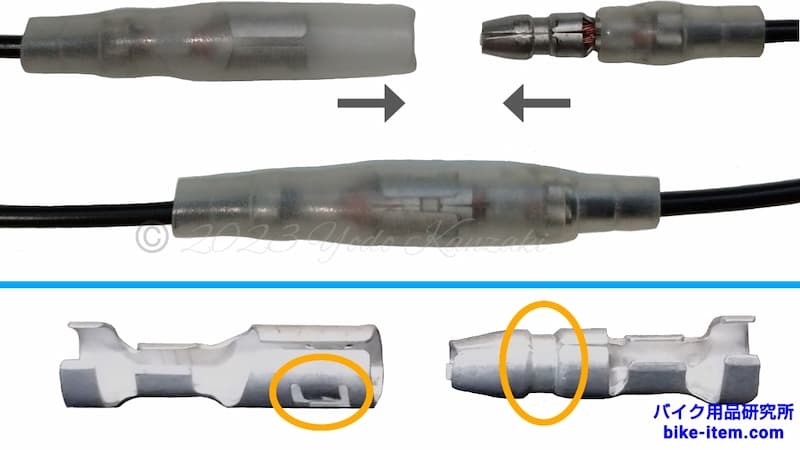

左:メス端子。

右:オス端子。

ギボシ端子はオープンバレル端子の一種です。

オープンバレルの「オープン」の元になっている上が大きく開いている部分を「ツメ」と呼びます。

2ヶ所あるツメの小さいほうを心線に圧着する(強く押し付ける)ことで、配線コードを固定します。

大きいツメは補助用で、被覆に軽く食い込ませて固定します。

メス端子とオス端子は接続することが出来ます。

外すことも可能です。

オープンバレルのツメで配線コードを圧着することを「かしめる」と言います。

※ユーザー側がよく使う言葉で、販売メーカーはあまり使わない言葉です。

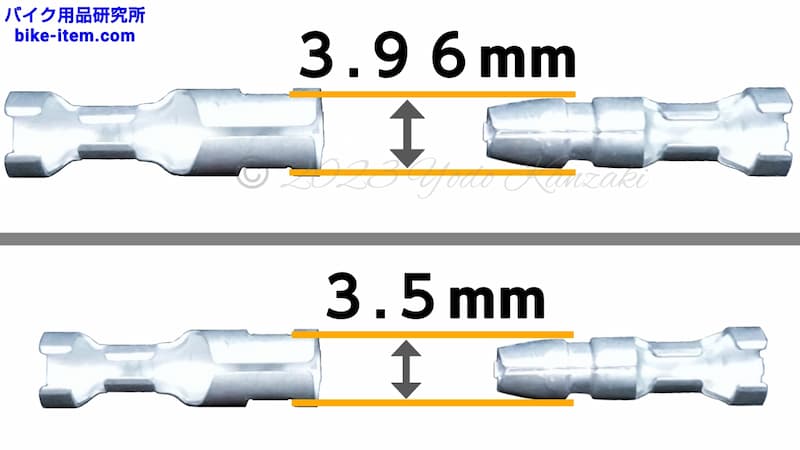

ギボシ端子のサイズ。

JIS規格では、接続部分の太さは3.96mmと3.5mmの 2種類と定められています。

※正確には、メス端子の先端部分の内径、オス端子の先端でいちばん太い部分のサイズです。

JIS規格での呼び名。

3.96mm

オス端子:CA104

メス端子:CB104

3.5mm

オス端子:CA103

メス端子:CB103

カー用品は、3.96mmがよく使われます。

バイク用品は、3.5mmがよく使われます。

バイクメーカーによっても使用しているサイズが違います。

- ホンダ:3.5mm。(CA103、CB103)

- ヤマハ:3.96mm。(CA104、CB104)

- スズキ:3.5mm、3.96mm両方有り。

- カワサキ:独自の細長いタイプを使用。

購入前にサイズを確認して下さい。

カワサキ用のギボシ端子は、キタコ・デイトナなどバイク用品メーカーから販売されています。

※JIS規格とは違うサイズのギボシ端子もあります。

商品説明をよく確認して下さい。

ギボシ端子に使用できる配線コードのサイズ。

JIS規格では、0.5sq~2.0sqが適応範囲となっています。

※JIS規格とは違うギボシ端子もあります。

商品説明をよく確認して下さい。

いちばん小さい0.5sqの取り付けは少し難しいです。

「バイクや電装品に付いている0.5sqのコードを使う必要がある」など

特別な事情がなければ、0.75sq以上がおすすめです。

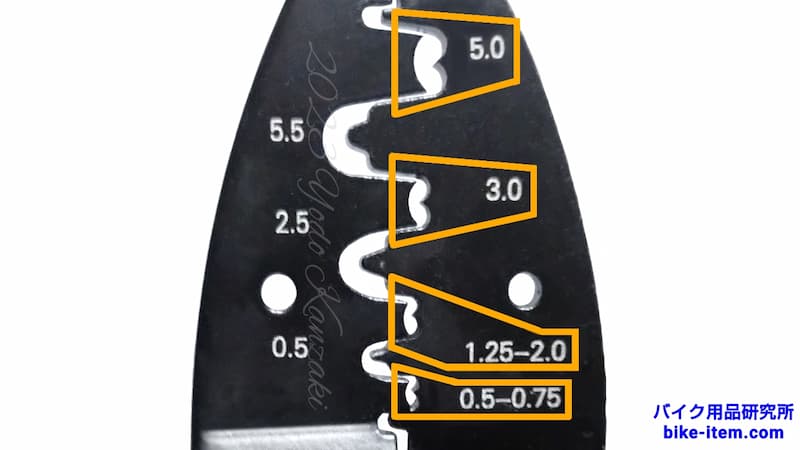

ギボシ端子の取り付け方。

ハートマークを上下から押し潰したような形になっている穴(ダイス)を使います。

その形状から、M型と呼ぶメーカーもあります。

M形の穴(ダイス)が無い電工ペンチでは取り付け出来ません。

商品説明に、「オープンバレル用」「平型端子(ファストン端子)用」「ギボシ端子用」などと書かれているか確認して下さい。

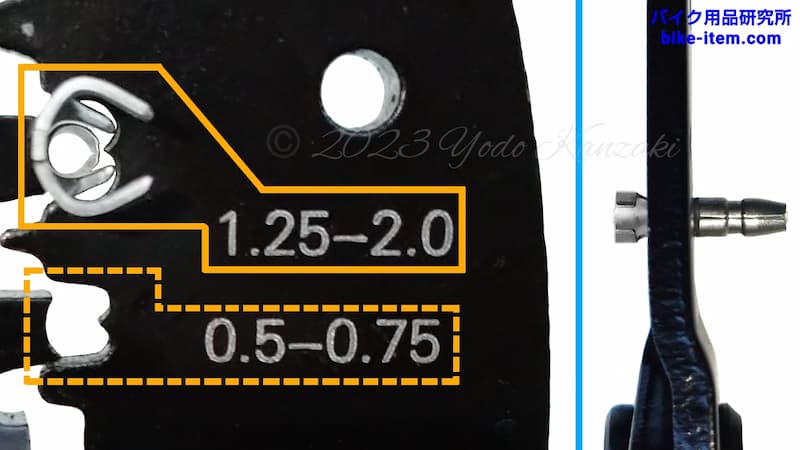

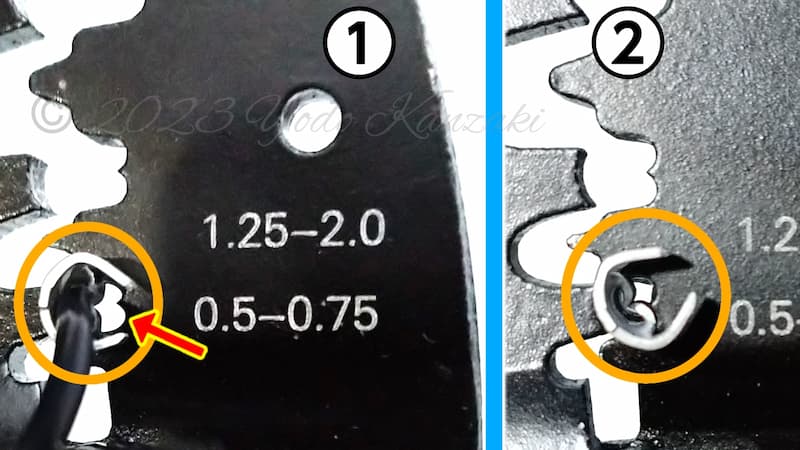

また、横に書かれている数字は、使える配線コードの太さ(断面積)です。

使える配線コードの太さも必ず確認して下さい。

※圧着に特化した専用工具の「圧着ペンチ」は、ダイスの幅が書かれている場合もあります。

絶縁スリーブ(絶縁カバー)を配線コードに通す。

ギボシ端子を取り付けてしまってからでは通せません。

意外と忘れやすい為、最初に通しておきます。

スリーブには向きがあり、基本的には厚みのあるほうが奥に行くようにします。

※専門メーカーのヒーロー電機は、外径の細いほうを奥へ、太いほうを端子側にするようにと説明しています。

実は、後から通せるスリーブも販売されています。

ギボシ端子の かしめ(取り付け作業)は失敗することもあります。

配線コードとギボシ端子を多めに用意して、1度くらいは練習しておくことをおすすめします。

被覆を剥いて心線を出す。

心線の長さの目安は、

・小さいツメから先端が 1mmほど出る。

・小さいツメから根本が 1mm弱ほど出る。

・大きいツメから被服の先端が 1mm弱ほど出る。

長さは実測で 5~6mmぐらいです。

ギボシ端子の横に配線コードを持っていき、必要な長さのところを指で摘まみ、そのままワイヤーストリッパーにセットすれば、だいたい良い感じの長さになります。

短かった場合は被服の剥きなおしですが、長かった場合は心線を切るだけです。

慣れるまでは、気持ち長めにしておくのがおすすめです。

被覆の剥き方は、少し上の「ワイヤーストリッパー機能」を見て下さい。

強く ねじらず、曲げずに心線をそろえる。

ねじり過ぎないように。

心線は基本そのまま。

ばらけてしまう場合は軽くひねって揃えます。

専門メーカーは、強くねじることを推奨していません。

強くねじると心線1本1本の分布が変わり、圧着し過ぎとなってしまう場所が出てくる可能性があります。

ヒーロー電機(電装部品の専門メーカー)は、「素手で心線を触ると腐食の原因になる」と公式サイトに書いています。

すぐに錆びることは滅多にないですが、めんどくさくなければ手袋をつけて下さい。

曲げることは推奨されていない。

バイク関連メーカーや個人で、心線を曲げる方法を紹介していることがよくあります。

しかし、専門メーカーは推奨していないので、なるべくやらないほうがいいでしょう。

※クローズドバレルで、適応範囲より細い配線コードを使うときに曲げる方法は紹介されています。

曲げると曲げた部分に負担がかかるのと、心線部分が太くなって圧着し過ぎとなる可能性があります。

1.25sqや2.0sqを曲げると、ギボシ端子の適用範囲(0.5sq~2.0sq)を越えてしまいます。

ツメの先が心線と心線の間に入って、あまり圧着できないというおそれもあります。

曲げたところが引っ掛かって抜けにくくなるかもしれませんが、曲げたところに負担がかかります。

画像 左:Uの字に曲げて太さを稼ぎ、抜けにくくしようというパターン。

画像 右:心線と被覆を一緒に圧着するパターン。ですが、曲げただけで心線が 1本折れました。

ギボシ端子の適用範囲(0.5sq~2.0sq)を越える可能性も高いです。

・心線を曲げる方法が広まってしまった理由を勝手に考えてみる。

※興味ない人は飛ばして下さい。

圧着工具の有名メーカーの電工ペンチは、いちばん小さいダイスが「1.25」というものが多いです。

一方、車やバイクの電装品は、0.5sqが主流でした。

1.25のダイスで0.5sqの配線コードを圧着すると抜けてしまうことが多く、U字に曲げて太さを稼ぐという手法が広まった。

0.5sqの配線コードに対して大きめの1.25のダイスなので、圧着し過ぎにもなりにくく、曲げた部分もすぐにダメになるわけではないので、わりと上手くいってしまった。

今回の記事を書くにあたって、いくつもの記事や動画を見ましたが、両手でおもいっきり圧着していない(ように見える)ものも沢山ありました。おもいっきり圧着していないので、心線を曲げても負担がかかりにくく上手くいってしまっている可能性もありそうです。

※個人の想像です。

USB電源など、バイクの走行にかかわる部分でなければ、そこまで気にする必要はないとも言えますけどね。

配線コードよりも、ひとつ大きい位置に小さいツメをセット。

今回の説明では、0.5sqの配線コードを使っているので、ひとつ大きい「1.25 – 2.0」のところです。

小さいツメの先端が、M型のところに来るようにセット。

グリップを軽く握って固定します。

ズレていないか横からも確認して下さい。

製品によって大きさ(書かれている数値)は違います。

0.5が無く0.3だったり、最小が1.25だったりします。

※最小1.25の電工ペンチは かなり多いです。

バイクの電装品に使うなら、0.5、0.75がある製品がおすすめです。

製品によっては、ひとつ大きい場所が大きすぎる場合があります。

配線コードと同じ場所を使って慎重に作業して下さい。

配線コードをセット。

配線コードを持って、ギボシ端子にセットします。

指を電工ペンチに添えるとブレにくくすることが出来ます。

コードのセット位置は少し上の「被覆を剥いて心線を出す」を見て下さい。

電工ペンチの持ち方は、M型が上にくるように持つのが基本です。

右手で持ったときに、書いてある文字、数字が見える形になります。

左手で持ちたい人も。M型が上にくるように持ちます。

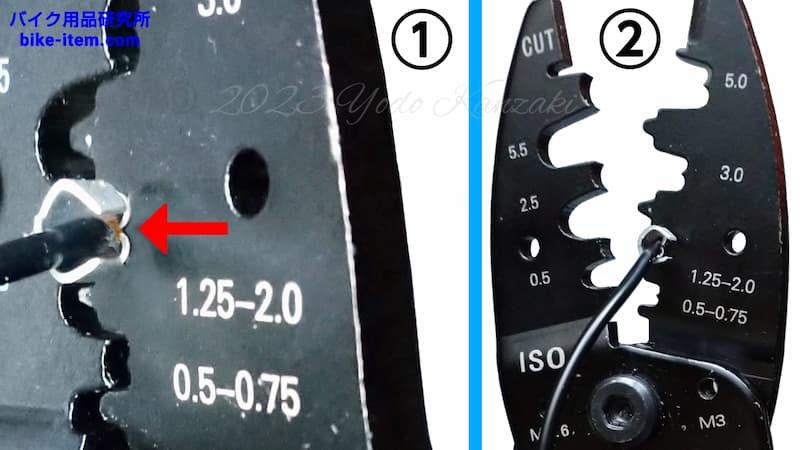

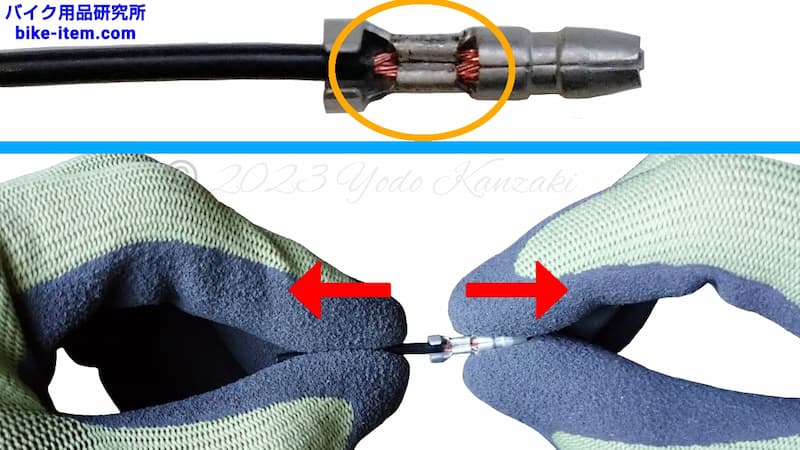

グリップをゆっくり少しづつ握っていく。

ツメを見ながら慎重に少しづつ力を入れていきます。

グリップの後ろのほうを持てば強い力が出せます。

ツメの先が心線に当たるぐらいでストップ。

ツメがハートマーク上部のように丸く折りたたまれていれば成功です。

細い0.5sqや0.75sqの場合は、(ツメがある程度 丸くなっていれば)もう少し早めに止めても大丈夫です。

ツメが重なっていたり、平らになっていたら失敗です。

配線コードを切ってやり直して下さい。

グリップを一気にギュッと握ることはおすすめしません。

ツメが勢いよく曲がると、イビツな形になってしまう可能性が高くなります。

画像 右。

グリップを開くと、ダイスに引っ付いていることがよくあります。

コードを引っ張ると抜けてしまうおそれがあるので、ギボシ端子を持って外します。

ツメが少し折り曲げられて隙間が狭くなっていますから、配線コードを再びセットするのはちょっとやりにくいです。なるべく抜けないように気をつけて下さい。

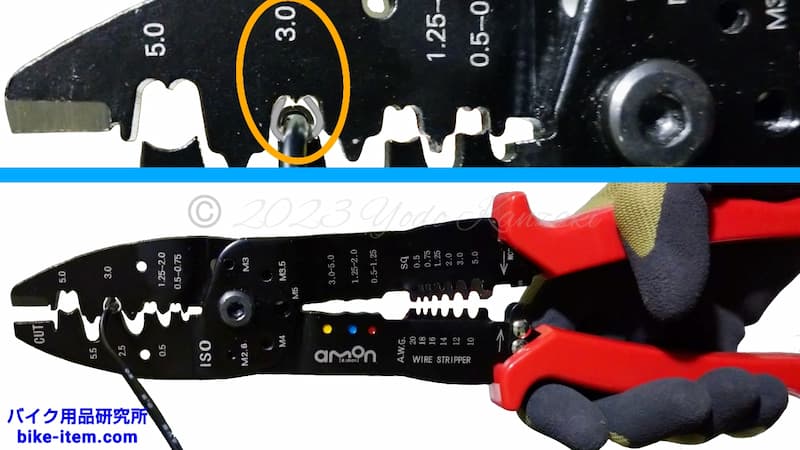

配線コードの太さと同じ位置にセット。

- ひとつ大きいところを使った為、横幅が広めになっています。

ピッタリとセットは出来ず、上に隙間が出来ることがあります。

隙間は出来ていても大丈夫ですが、斜めにならないよう真っ直ぐにセットして下さい。

上のM型に対して真っ直ぐセットします。

- いい加減にセットすると、グリップを握った勢いで斜めになってしまいます。

※見えやすいように配線コードを抜いています。

ゆっくり少しづつグリップを握り込んでいく。

配線コードを持ち、(電工ペンチに指を添えるとブレにくくなります)

ツメを見ながらグリップをゆっくり少しずつ握っていきます。

グリップの後ろのほうを持つと強い力を出せます。

ゆっくり握っていけば、ギボシ端子が動いて斜めになっても気付きやすくなります。

深く握り込む前なら、真っ直ぐにセットし直すことも可能です。

ある程度握ったら、配線コードは簡単には動かなくなるので、両手でしっかりと握り込みます。

なかなか握り込めないときは、利き手でグリップの後ろ側を持って下さい。

一気にギュッと握ったほうが強い力を出せますが、勢いよくツメが押されるとイビツに曲がったり、ギボシ端子が回転して斜めになってしまうおそれが出てきます。

ツメを確認しながら、ゆっくり徐々に握り込んでいって下さい。

遠慮して握って、何回も繰り返すと心線に負担がかかります。

グリップが閉じきるぐらいの感覚でしっかりと握ってね。

ダイスにピッタリと収まった瞬間、少し衝撃が出ることがあります。

綺麗にハマっていれば問題はないので、そのまま両手でしっかりと握りこんで下さい。

電工ペンチのダイスは、上下で微妙に角度が違います。

また、弧を描くように動くので、どうしてもギボシ端子が動いてしまうことがあります。

ゆっくりと握りこんでいけば、動いてしまっても気付きやすくなります。

おもいっきり握りこんでしまう前なら、外してセットし直せます。

位置、形状、抜けないか確認。

確認事項。

・ハートマーク上部のような形になっているか

・ツメが重なっていないか

・心線の位置は適切か

・心線が外に出ていないか

問題なければ、軽く引っ張って抜けないかチェックします。

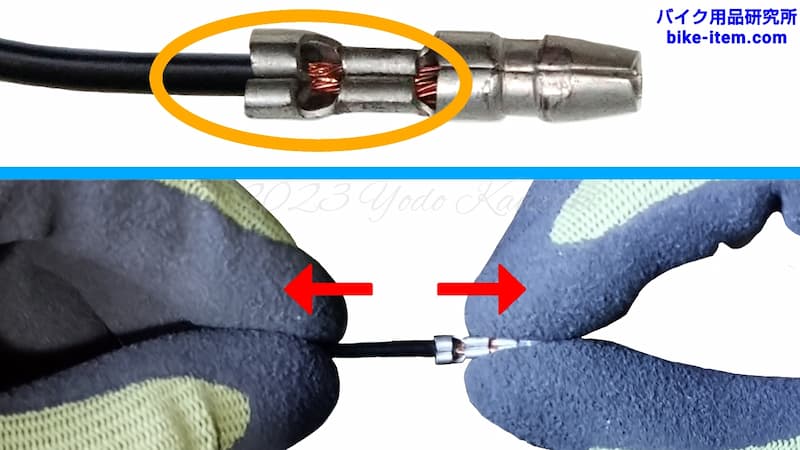

大きいツメを更にひとつ大きい場所にセットし、慎重に握っていく。

今回は、0.5sqの配線コードを使っているので、ふたつ大きい「3.0」の位置にセット。

ツメを見ながら、ゆっくり少しづつグリップを握っていきます。

長さがあるぶん小さいツメよりも一気に曲がってしまいやすいので、慎重にゆっくりと力を入れていって下さい。

大きいツメが被覆(ひふく)に当たるぐらいでストップ。

ハートマーク上部のように、丸く折り込まれているか、重なったりしていないかも確認しておきます。

ギボシ端子の形状は、メーカーによって異なります。

ツメが最初から内側を向いているものもあります。

綺麗に丸くなっていれば、もう少し早めに止めてもOKです。

大きいツメをひとつ小さいところにセット

小さいツメのときと同じように、上にスペースが出来ることがあります。

グリップを握った勢いで斜めになってしまわないよう、上のM型に対して真っ直ぐにセットして下さい。

被覆に軽く食い込むまで少しづつ握っていく。

被覆(ひふく)にかかる大きいツメは補助用です。

被覆にちょっとだけ食い込むぐらいで止めます。

被覆を突き破ったり、心線を強く押したりしないよう注意しながら作業して下さい。

位置、形状、抜けないか確認。

確認事項。

・配線コードの位置は適切か

・ツメはハートマーク上部のように丸く折りたたまれているか

・ツメが重なっていないか

・軽く引っ張って抜けないか

今回はオス端子で説明しましたが、メス端子のかしめ方(取り付け方)も やり方は同じです。

絶縁スリーブを被せる。

先に通しておいた絶縁用のスリーブをギボシ端子の上に被せます。

スリーブの形はメーカーによって違いますが、段差があって止まるところまで動かします。

基本的にメス端子は全て覆う形です。

オス端子は小さいツメが僅かに見えるぐらいとなります。

ギボシ端子の接続。

メス端子の中にオス端子を差し込むようにして接続します。

メス端子にあるツメが、オス端子の窪みにかかるまで差し込みます。

※ツメの形状はメーカーによって異なります。

最初はちょっと固いです。根気よく押し込んで下さい。

※バイクに取り付けるときは、電気が流れていない状態で行って下さい。一般的には、バッテリーのマイナス側を外しておきます。

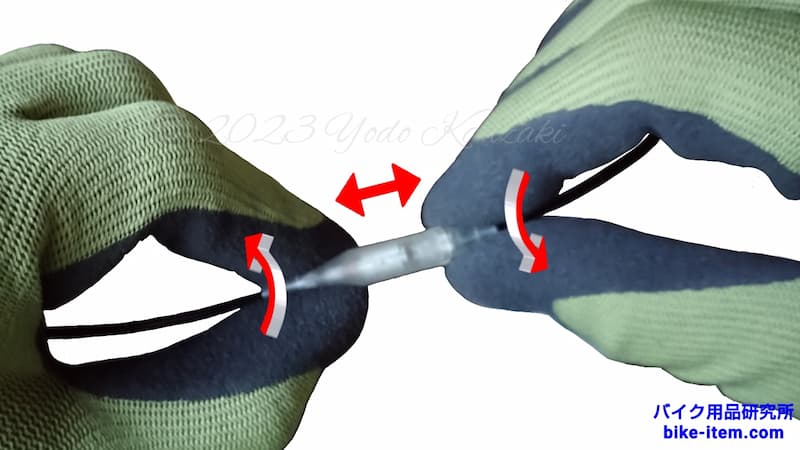

ギボシ端子の外し方。

メス端子の後ろのほう、オス端子の後ろのほうを持って、回しながら引っ張ります。

ただ引っ張ってもなかなか外れません。

回すことが重要です。回す方向はどちらでも構いません。

手が入りにくい場所、手の力で外れない場合は、ラジオペンチやプライヤーを使って下さい。

※ツメが かかっているところを持ってしまうと外れにくくなります。

※オス端子を持っているつもりでメス端子のスリーブを持ってしまっても外せません。

※電気が流れていない状態で行って下さい。

一般的には、バッテリーのマイナス側を外しておきます。

オス端子のスリーブが先に外れてしまうことがありますが、電気が流れていなければ特に問題はありません。

実はスリーブが外れているほうが やりやすかったりします。

平型端子など、他のオープンバレル端子も取り付け方は同じです。

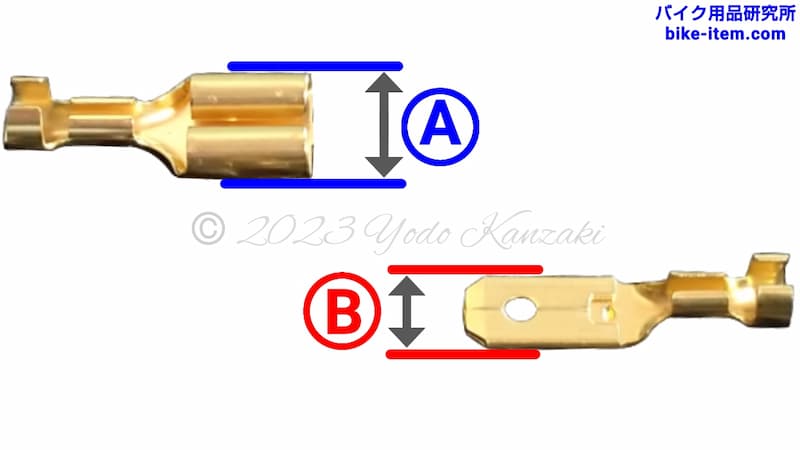

平型端子のサイズ。

下:オス端子。

付け外し可能。

平形端子はいくつものサイズがありますが、よく使われるのは 3種類です。

| A | B | |

|---|---|---|

| 250型 | 約7.3mm | 約6.35mm |

| 187型 | 約5.6mm | 約4.75mm |

| 110型 | 約3.9mm | 約2.79mm |

メーカーによって微妙にサイズが違います。

メーカー毎のサイズ差はほんの少しなので、幅を計れば何型か分かります。

平型端子は「ホーン」や「ブレーキスイッチ」に付いていることが多く、そこから電源を取り出す為のキットがバイク用品メーカーから販売されています。

※一般的に、電源取り出し用のキットには、最初から平型端子が取り付けられています。

バイク側の平型端子と、電源取り出しキットの平型端子が同じサイズなら、接続が可能です。

参考リンク。

エーモン。DIYページ。

ニチフ。日本語ページ。

日本圧着端子製造株式会社。

ヒーロー電機株式会社。

富士端子工業株式会社。

JCAA / 日本電力ケーブル接続技術協会。

Molex JAPAN。

全て別タブで開きます。

参考文献。

厚生労働省,技能検定制度に関わるポータルサイト,3級技能検定の実技試験課題を用いた人材育成マニュアル PDF版(指導者向け),https://waza.mhlw.go.jp/shidousya/,電気機器組立てPDFファイル,参照2023.10.25

ニチフ.圧着作業の基本.https://www.nichifu.co.jp/j/information/lecture01.html,参照2023.10.24

日本圧着端子製造株式会社,製品情報 技術資料,https://www.jst-mfg.com/product/index.php,圧着加工の注意事項,PDFファイルP6.参照2023.10.24

ヒーロー電機株式会社,ギボシ端子の圧着方法.https://hem.co.jp/special-frh-07-tejyun,参照2023.10.21

molex,圧着ハンドブック(産業向け),https://experience.molex.com/solutions/application-tooling-documentation/,PDFファイル,参照2023.10.21

TE CONNECTIVITY,Literature for Application Tooling,https://www.te.com/usa-en/products/application-tooling/intersection/tooling-documents.html,PDFファイル Crimp Quality Guidelines,参照2023.11.20

TE CONNECTIVITY,Literature for Application Tooling,PDFファイル Crimp Tooling – Where Form Meeting Function,参照2023.11.20

有名メーカー。

電工ペンチ、圧着ペンチを販売していて、日本で入手しやすいメーカー。

国別、五十音順、アルファベット順。

日本。

・アストロプロダクツ。

・エーモン。「カー用品メーカー」

・エンジニア。

・ストレート。

・高儀。

・ツノダ。

・デイトナ。「バイク用品メーカー」

・デンサン。(ジェフコム)

・トラスコ中山。

・ニチフ。

・ヒーロー電機。

・ファクトリーギア。(DEEN)

・フジ矢。

・ホーザン。

・マクセルイズミ。(旧 泉精機)

・マーベル。

・ロブテックス。(エビ)

・KTC。

・SK11。(藤原産業)

・TONE。

カナダ。

・SIGNET。(シグネット)

ドイツ。

・KNIPEX。(クニペックス)

・STAHLWILLE。(スタビレー)

・ワイヤーストリッパーは、最小0.75sq

・ギボシ端子用の穴(ダイス)は、最小1.25

という製品が多いです。

0.5sqや0.75sqの配線コードを使いたい場合は、商品説明や仕様をよく確認して下さい。

有名メーカーの製品だと、エーモン工業が0.5sqから使える電工ペンチを販売しています。

電工ペンチのランキングやレビュー、商品詳細は こちらからどうぞ。

製品によって圧着(取り付け)できる端子が違います。商品説明をよく確認して下さい。

amazon 電工ペンチの売れ筋ランキング。リンクは全て別タブで開きます。

調べたい商品が決まっている方は、検索ボックスにメーカー名などを足して検索して下さい。

ギボシ端子は3.96mm (CA/CB104)と、3.5mm (CA/CB103)の 2種類。

カー用品は、3.96mmがよく使われます。

バイク用品は、3.5mmがよく使われます。

バイクメーカーがよく使うサイズもメーカーによって違います。

- ホンダ:3.5mm。(CA103、CB103)

- ヤマハ:3.96mm。(CA104、CB104)

- スズキ:3.5mm、3.96mm両方有り。

- カワサキ:独自の細長いタイプを使用。

電装品、バイクに付いているギボシ端子のサイズを事前に確認して下さい。

所長の次回予告。

次回は「電工ペンチ 中編・圧着端子の付け方」

3、工具の基礎 3【コンビネーションレンチ・ギアレンチ(ラチェットレンチ)】

8、工具の基礎 8【ロッキングプライヤー(バイスプライヤー)】

9、工具の基礎 9【電工ペンチ 前編・ギボシ端子の付け方】

10、工具の基礎 10【電工ペンチ 中編・圧着端子の付け方】

11、工具の基礎 11【電工ペンチ 後編・スプライス端子の付け方】