立ちゴケ。

停まっているときにバイクを倒してしまうこと。

手でバイクを押しているとき・ゆっくり走っているとき・停車する瞬間などに転倒することも、立ちゴケと表現することがあります。

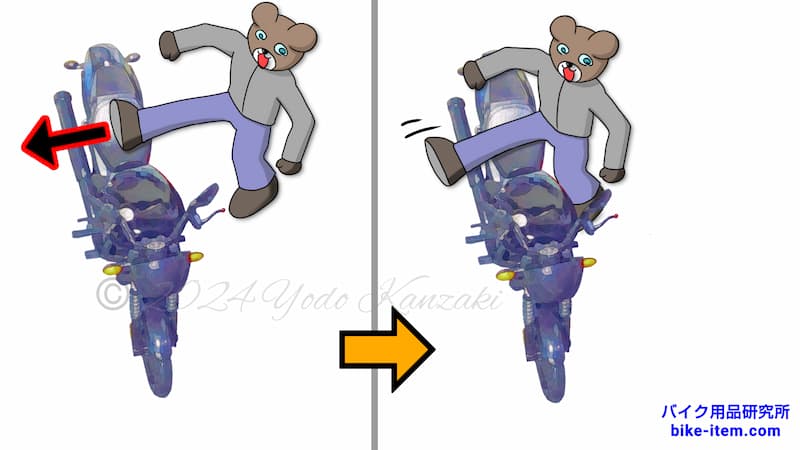

握りゴケ。

走行中にフロントブレーキ(右手のレバー)を強く握ってしまいタイヤがロック(ピタッと止まる)して転倒すること。

ブレーキレバーを握ったまま倒れることがあるので「握りゴケ」と言います。

※握りゴケは、低速走行時にフロントブレーキをかけてしまうことでよく起こります。

ゆっくり走っているときフロントブレーキをかけちゃダメなの?

ダメじゃないよ。

でも強力すぎて調節が難しいので、リアブレーキ (右足のペダル) を使うほうが転けにくいよ。

目次をクリック・タップで好きな場所に移動できます。

立ちゴケの原因。

原因を知らずに対策だけ聞いても、事前に気を付けるポイントは分かりません。

まずは、どうして立ちゴケが起こるのか見ていきましょう。

立ちゴケの主な原因。

- 足を着いた所に砂利や落ち葉などがあって、滑って転倒。

- 道の傾斜や凹凸などで足がすぐに着かず、いつもよりバイクが傾いて転倒。

- 横風に煽られて、バランスを崩して転倒。

- 普段着で乗っていて、パンツの裾や靴ひもがペダル・ステップに引っ掛かって転倒。

- 手で押して移動しているときや、シートに座るときにバランスを崩してしまい転倒。

- 長距離走行などで思った以上に疲れていて、支えきれずに転倒。

- Uターンなど傾けてゆっくり走っているときに、クラッチレバーを握って惰性で走ってしまう。半クラッチに戻す前に惰性で進む力がなくなって転倒。

多くて覚えきれないっす。

1、2、3は同じくくり。

4は装備の基礎知識。

5、7は頻繁に行うことなので、そうそう忘れません。

6が忘れやすいので要注意。

立ちゴケ対策。

続いて、対策法。

運転に慣れるまでは、出来るだけ道路の左端(路肩)を走らない。

一般的な道路は、雨水が路肩の排水溝へ流れるように中央が少し高くなっています。

中央から路肩に向かって低くなっていく形です。

※道路構造令という法令で「傾斜をつけなさい」と決められています。

もともと一般道では左足がちょっとだけ着きにくくなっているんですね。

更に、

白いコンクリートの路肩は、道路より傾斜がキツかったり低くなっていたりしている場合があります。

そして、排水溝のフタ (グレーチング) は かなり滑りやすいです。

一番の問題は、

雨水と一緒にゴミや落ち葉、砂利なども流れてきて道路の端に溜まりやすくなっていることです。

慣れるまでは、なるべく左端 (路肩) を走らないようにしておくのが無難です。

歩道の縁石のおかげで足が着きやすい場合もありますが、上記のリスクがあることは覚えておいて下さい。

停止する時は、お尻をずらしてしっかり足を着く。

路面の滑りやすさ、傾斜角度、見ただけでは判断できないことがあります。

足をしっかり着くことで転倒のリスクを減らせます。

横風の対策にもなります。

シートの高い車種など足が着きにくい場合は、

お尻をズラして出来るだけ足をしっかりと地面に着けるようにします。

シートの上には、太ももが乗っている感じ。

「かかとが少し浮いている」ほうが安定する場合もあれば、「かかとまでベッタリ着けた」ほうが安定する場合もあります。

乗車姿勢、車重、体格などで変わってくる為、何度か試してみてください。

この姿勢は、カメラの三脚に例えられたりします。

「前輪・後輪・足の三点で支えると安定して倒れにくい」

という説明ですね。

両足つま先でフラフラするより、少し傾けて3点で支えたほうが安定します。

といっても、足で支えられる重さには限界があります。

バイクを傾け過ぎないように注意して下さい。

いきなり実践するのは難しいです。

前もって練習しておきましょう。

私もサイドスタンドを立てて、お尻をズラしてズラして・・・

レーサー気分で練習してました。

慣れるまでは早めにお尻をずらしてください。

慣れれば、「止まってからお尻をずらして足を着く」なんてことも出来るようになりますよ。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

専用品でリスクを減らす。

バイク専用品の多くは、

パンツの裾を絞れたり、靴ひもをフラップで固定できたりとステップ・ペダルへの引っ掛かり対策が施されています。

自転車用品で、裾に巻くアンクル(足首)バンドや靴ひも用バンドといった製品もあります。

全て別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

こまめな休憩。

「ツーリング(長距離走行)では小まめに休憩をとる」

有名な言葉です。

ちょっとバイクに慣れてきた頃に忘れがちな言葉でもあります。

計画は余裕を持たせて、多めに休憩を入れましょう。

バイクの運転に慣れてくると、しっかりニーグリップを行うようになります。

長時間ニーグリップをしていると「脚」が疲れてきます。

ツーリングでバイクから降りるとき、予想以上に脚が疲れていてフラつくことがあります。

ツーリングや長時間走行後にバイクから降りるときは慎重に。

取り回し。(手でバイクを押して移動)

直立して動いているバイクはハンドルを切った方向と逆向きに傾きます。

大きく動かす必要はありません。

反対側へ倒しそうで不安なときは、数センチ反対側へハンドルを切ってみて下さい。

停車する瞬間・センタースタンドを降ろすときにも役立ちます。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

乗り降り。

バイクに跨がるときは、

ハンドルのほうに向かって頭を下げると足が上がりやすくなります。

シートを蹴っ飛ばしてバイクを倒すリスクが減ります。

体が固い人には特にオススメな方法。

前屈プラス10センチ。

体の固さに定評のある私は必ずやってます。

シート後方に荷物を積んでいる場合は、

・シートに 右足かかとを乗せて前へズラしていくようにする。

・ステップに片足で乗ってから跨ぐ。

・膝をおもいっきり曲げて跨がる。

といった方法で荷物を蹴って倒してしまうことを防ぎやすくなります。

傾けてゆっくり走っている時に、クラッチを切らない。

傾いているバイクは、アクセルを開けると起き上がろうとする力が働きます。

クラッチを繋ぐのが遅れると起き上がらずに倒れてしまうことがあります。

バイクの特徴として、

- アクセルを開けてタイヤを回す力が働いていれば、安定して倒れにくくなります。

- クラッチを切って惰性で走っているときは、不安定な状態になっています。

傾けて走っている最中にクラッチを切ると「不安定で傾いている」状態となります。

スピードが出ていれば惰性である程度持ちますが、傾けてゆっくり走っているときにクラッチを切るのは危険です。

傾けてゆっくり走っているときにアクセル開け閉めでのスピード調節は難しいことがあります。

(もともとあまり開けていないので)

スピード調節は、リアブレーキを軽くかけることで行います。

低速なら軽くかけるだけで減速してくれます。

- アクセルは開けたまま一定位置をキープ。

- リアブレーキを軽くかけてスピード調節。

半クラッチで走っているときも、

半クラのまま・アクセル開けたまま・リアブレーキで減速。がいちばん安定します。

フロントブレーキは強力すぎて低速だと調節が難しいです。

ブレーキレバーを引きながらのアクセル調節も難しいです。

リアブレーキを使いましょう。

フロントブレーキを使うと、次の章で説明する「握りゴケ」で転倒する危険もあります。

足は手ほど器用には動きません。

力も強いので、練習しておかないとキツくかけてしまいがち。

傾けずに真っ直ぐ走りながら練習をして、

リアブレーキ調節の感覚を掴んでください。

カーブの途中で止まる場合。

「歩行者が前を横断しそうな交差点の左折」などカーブの途中でクラッチを切って止まる可能性がある場合。

- 深く傾けて曲がろうとせずに、しっかり減速して周囲を確認。

- あまり傾けずにハンドル操作メインで曲がる。

- 止まるときはリアブレーキを軽く踏む。

ハンドル操作メインで?

難しく考えなくても大丈夫です。

しっかり減速して「歩行者が来そうだ」「止まる可能性がある」と分かっていれば自然にやっているはず。

※スピードが上がれば上がるほど傾けないと曲がらなくなっていきます。

街中の交差点など、カーブの途中で止まる可能性が高いときは、スピードを出し過ぎないようにしましょう。

交差点の左折などで、

素早く曲がろうとすると、体は直立気味でバイクを深く傾ける姿勢をとってしまうことがあります。

教習所で習う「リーンアウト」の姿勢ですね。

上手く乗れている人ほど無意識にやってしまいがちです。

歩行者がいて止まる可能性があるときに傾けていると危険です。

上手く曲がれている人ほど意識的に深く傾けないように気を付けて下さい。

別タブで開きます。最後にも関連記事の一覧があります。

次は、握りゴケについて。

握りゴケの原因。

- 「前の車が突然急ブレーキ」などで、慌ててフロントブレーキを強く握ってしまう。

- 停車する寸前にフロントブレーキを握ってしまう。

- 凄くゆっくり走っているときに普通にフロントブレーキをかけてしまう。

1.はABSの普及で回避しやすくなってきています。

A:アンチロック。 B:ブレーキ。 S:システム。

いかにもロックを防ぎそうな名前です。

ABSは、強くブレーキをかけてもタイヤがロックする(急に止まる)のを防いでくれます。

スムーズに停車する為に、極低速では作動しません。

緊急時は強くブレーキをかけてABSを作動させたほうが短い距離で止まれるそうです。

急ブレーキに関してはABSに頼ってもいいかもしれません。

ABSは、ある程度スピードが出ているときにタイヤがロックすると解除してくれる。という装置です。

どんなときでも いい感じで減速してくれるというものではありません。

基本的なブレーキのかけ方は知っておくべきです。

次で説明します。

握りゴケ対策。

対策法。

フロントブレーキは、緩やかにギュゥーッと引くクセをつける。

前の車が急ブレーキをかけた。

焦ってブレーキレバーをギュッと強く握る。→ 前タイヤがピタッと止まってしまう。

ABSが付いていないとほぼ確実に転倒します。

普段から、ギュッと一瞬で握りこむのはやめましょう。

イメージ的には、0.2秒でギュッと握るのをギュゥーッと 1秒かけて引くように変更する感じ。

これだけでタイヤがロック(ピタッと止まる)しにくくなります。

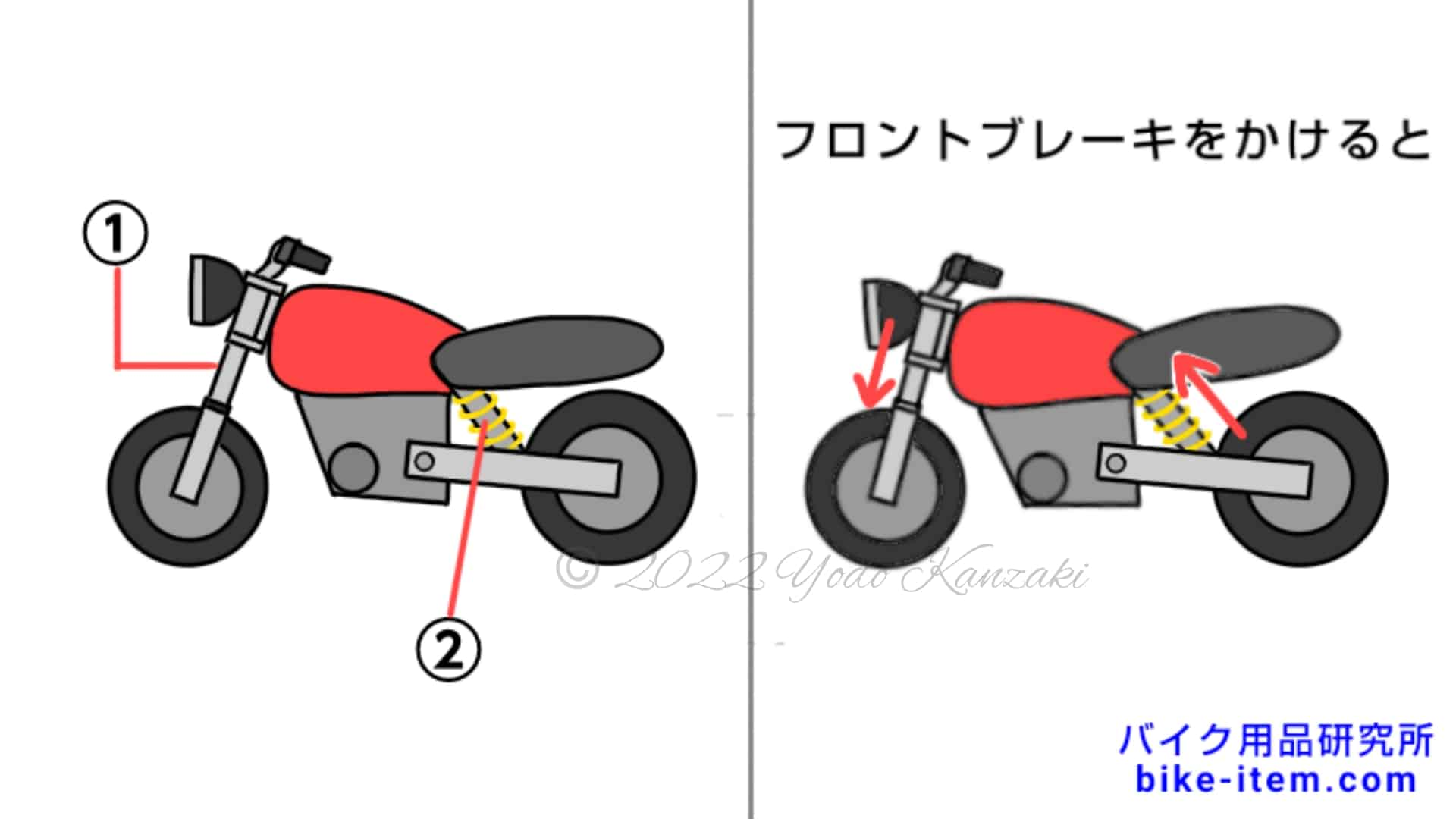

リアブレーキだけを踏むと車体は全体的に沈み込んで安定して減速していきます。

フロントブレーキだけをかけるとフロントフォーク(前のサスペンション)が沈み、後ろのサスペンションは伸びて車体は前に傾きます。

- フロントフォーク。

- リアサスペンション。

前後のブレーキを同時にかけたときでも、フロントブレーキを強くギュッと握ってしまうと前に大きく傾きます。

リアタイヤが浮き気味となってリアブレーキが効きにくく、ロック(ピタッと止まる)しやすくなります。

フロントブレーキを少し緩やかにかけるだけで、リアブレーキもしっかり使って減速できます。

結果、短い距離で安定して止まれる可能性が高まります。

ABSが付いていても、車体の傾きは抑えられません。

普段の信号停止などは、ギュゥーッとレバーを引くほうがスムーズに止まれます。

リアブレーキを一瞬早くかけると、車体が前に傾くのを少し抑えて減速できます。

途中から急ブレーキになっても、ある程度安定して止まれます。

余裕があるときに、一瞬早くリアブレーキをかけるようにクセづけておくと、イザというときも体が動いてくれるかもしれません。

ブレーキレバーは緩めていって停車。

止まる瞬間にフロントブレーキをかけると、

フロントフォーク(前タイヤとハンドルの間にあるサスペンション)が沈みます。その後、元に戻ります。

重いバイク、足着きの悪いバイクだと、この揺れだけで転倒することもあります。

ブレーキレバーは緩めていって止まるようにすると、揺れが少なく滑らかに停車できます。

止まる瞬間にブレーキが必要な場合、リアブレーキを軽くかけましょう。

リアブレーキをかけてもサスペンションが大きく沈むことはありません。

普段の信号停止とは違うシュチュエーション。

例えばバイク用の駐輪場に停めるときなどに、フロントブレーキで停止。というのをやってしまいがち。

気をつけよう。

凄くゆっくり走っているときの減速はリアブレーキで。

フロントブレーキは強力なので、

凄くゆっくり走行で普通にレバーを引いてしまうと、前タイヤがピタッと止まってしまいます。

その後にフロントフォークの沈みと戻りで揺れも起こります。

Uターンや交差点の左折で傾けているときに、フロントブレーキを普通にかけると ほぼ転けます。

リアブレーキはフロントブレーキほど強力ではないので低速ではタイヤのロック(ピタッと止まる)が起こりにくいです。

焦って強くかけて急停止しても、フロントフォークの沈み込みによる揺れは起こりません。

また、ブレーキレバーを引きながらのアクセル調節は難しいですが、ブレーキペダルを踏みながらのアクセル調節は簡単です。

繰り返しになりますが、

低速走行でのリアブレーキ減速は、前もって練習して

どのぐらい踏み込めばいいか感覚を掴んでおきましょう。

リアブレーキを手で動かして、可動範囲を目で見て把握しておくのもオススメ。

右のUターンで右足を着いているなど、リアブレーキが使えないとき。

人差し指1本でフロントブレーキを操作してみて下さい。

ギュッと握りこむ動作にはなりにくいです。

人差し指は多くの人が器用に動かせるはずなので、微妙な操作もやりやすくなります。

リアブレーキを強く踏むことは ほぼ無い。

ゆっくり走行では軽くかけてもしっかり減速してくれます。

スピードを出して減速するときは、前へ進もうとする慣性の力でバイクの重さは前方に移動します。

前輪に重さがかかり、後輪は抵抗が減ります。後輪は軽く回りやすくなっています。

この状態でリアブレーキを強くかけると後輪がロックして(ピタッと止まって)しまいます。

立ちゴケ、握りゴケで倒れてしまったバイクの起こし方は?

「倒れたバイクの起こし方」は次回。

・バイク保険一括見積もり。

満期が近い方、任意保険を探している方、一括見積もりで色々な会社を比較できます。

SBIホールディングス株式会社が運営する、バイク保険一括見積もりの「インズウェブ」

見積もりは無料。

バイク保険の基礎知識は、こちらの記事をご覧ください。

・盗難保険とロードサービス。

任意保険には含まれないことが多い「高額補償の盗難保険」や「距離無制限ロードサービス」などが選べる「Zutto Ride Club」

国内 4大メーカー (ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ) のオフィシャルパートーナー。

新車の盗難保険は保険料高めで高額補償、古いバイクは保険料を抑えるなど、数多くのパターンから選ぶことができます。

別タブで開きます。

今回の関連記事一覧。

全て別タブで開きます。