日常点検は、道路運送車両法で義務づけられています。

毎日やらなくちゃいけないの?

毎日じゃなくてもOK。

※昔は「運行前点検」といって「126cc以上のバイクは1日1回点検」する必要がありました。

2007年4月から、自分で時期を判断するように変わりました。

点検する場所。

法律で決められている点検場所。

- ブレーキ。

- エンジン。

- 灯火類。(ライト、ウインカー)

- タイヤ。

- 冷却水。

- バッテリー。

- 低速、加速時の状態。

- 走行して異常があった場所。

メーカー指定の追加場所。 - チェーン。

参考:日本二輪車普及安全協会。https://www.jmpsa.or.jp/

近畿→安全安心→安全安心情報→バイク (二輪車)の 日常点検 ・ 定期点検 について(点検 整備 項目)

点検場所の覚え方。

「ネンオシャチエブクトウバシメ」

有名な略語です。

日本語では「念押しゃ知恵浮く戸をば閉め」

ちょっとムリヤリ感が・・・

- ネン:燃料。(ガソリン、電動バイクはバッテリー)

- オ:オイル。

- シャ:車輪。(タイヤ)

- チ:チェーン。

- エ:エンジン。

- ブ:ブレーキ。

- ク:クラッチ。

- トウ:灯火類。(ライト、ウインカー)

- バ:バッテリー。バックミラー。ハンドル。

- シメ:締めつけ。(ボルト類)

ひとつ上で紹介した点検項目から、燃料、クラッチ、バックミラー、ハンドルが追加されています。

昔は「チエ」でチェーンでした。

文字数を増やして、エンジン関係のチェックを追加するパターンもあります。

しかし覚えにくいので「チエ」は、チェーンとエンジンに分けるのが定番です。

ネンオシャチエブクトウバシメ・・・

長くない?

語呂が良いので、意外と覚えやすくて忘れにくいですよ。

重要場所のみを簡略化した覚え方。

「ブタと燃料」

- ブ:ブレーキ。

- タ:タイヤ。

- と:灯火類。(ライト、ウインカー)

- 燃料:ガソリン。電動バイクはバッテリー。

出来れば毎日でもチェックしたい重要ポイントです。

最初にタイヤをザッと見て、エンジンをかけてライトとウインカー、燃料計を確認。

少し押してブレーキをかけ、ついでにブレーキランプをチェック。

慣れればすぐに終わります。

続いて、点検方法。

燃料。

ガソリンが足りているか、電動バイクならバッテリーが残っているかチェック。

燃料計(フューエルメーター)があれば燃料計で確認。

無ければガソリンタンクのキャップを開けて確認します。

ガソリンの液面が見えにくいときは、少し揺らすと見えやすくなります。

懐中電灯、LEDライトで照らすと更に分かりやすくなります。

注意点。

※キャップを開けるときは「火気厳禁」

開けるとすぐに気化したガソリンが立ち上ってきます。

火をタンクの上に近付けただけで燃えます。

※スマホのライトは使わないように。

めったに起こることではないのですが、静電気から引火する可能性があるようです。

ガソリンスタンドでも給油中のスマホ使用が禁止になっている所が沢山あります。

・燃料計について。

燃料計は車体が真っ直ぐになっていないと ちゃんと計れないことがあるので、車体を立ててから見るようにします。

また、構造上ものすごく正確な数値というのは出にくくなっています。

だいたいの目安と考えて下さい。

慣れてくると、押し歩きのときのガソリンの揺れや音で、多いか少ないかぐらいは分かるようになります。

オイル。

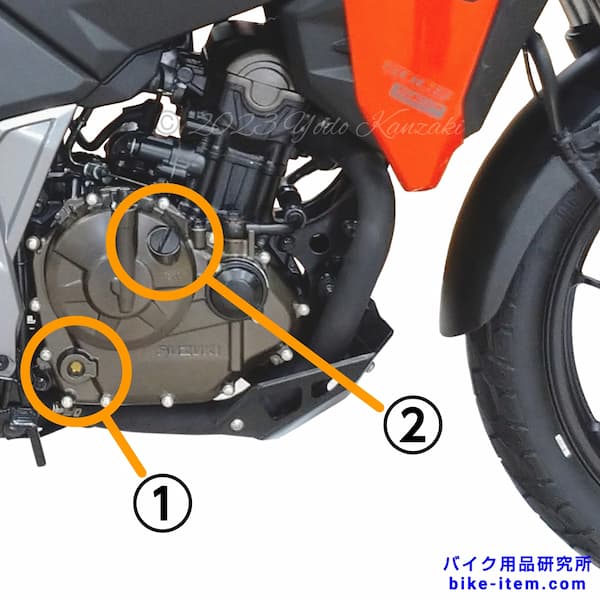

- 点検窓。

- オイルフィラーキャップ。

エンジンオイルの量が足りているか、黒く変色していないか、結露していないかをチェック。

・確認手順。

- エンジンをかけてアイドリング状態で 3分ほど待つ。

- エンジンを止めて 3分ほど待つ。

- 車体を真っ直ぐに立ててから確認。

透明の点検窓があれば、そこからオイルが見えます。

通常、上限と下限の目盛りがあって、その間に油面があれば大丈夫。

点検窓が無い場合は、オイルレベルゲージという棒を使います。

フタ(オイルフィラーキャップ)の裏側にゲージが付いている「フタとゲージの一体型」が主流です。

フタを外してゲージに付着しているオイルを拭き取り、もう一度差し込みます。(ねじ込まなくてOK)

ゲージを抜いて、付着したオイルの位置で量を確認、同時に色も確認します。

色が黒っぽくなってきたら、オイル交換を検討して下さい。

一般的に、半年に1回の交換、もしくは3,000km~5,000km走行したら交換が推奨されています。

※点検窓、オイルフィラーキャップの位置や形、点検方法は車種によって多少異なります。

説明書に書いてあるので確認して下さい。

作業時の注意点。

なるべく水平な場所で、出来るだけ車体を水平にしてから確認するようにして下さい。

・サイドスタンドのバイク。

点検窓は車体の下のほうに付いている為、ひとりでバイクを真っ直ぐに立てて窓を見るのは ちょっと難しいです。

軽いバイクなら慎重に行えばなんとかなりますが、重いバイクの場合は、誰かに手伝ってもらうかメンテナンススタンドを用意しましょう。

水平かどうか分かる水準器(水平器)、スマホアプリの水準器があれば より正確に点検できます。

スマホのGoogle検索で「水準器」と検索しても、水準器が出てきてそのまま使えます。

手伝ってくれる人がいるなら、シートなどにスマホを置いて、左右の傾きを見ながら直立させます。

※前後の傾きは気にしなくてOK。

ピッタリの位置をキープし続けるのは無理なので、「だいたい水平」という位置をキープしてもらいます。

右:液体を使った水準器。空気のある場所が真ん中にくるようにします。

手伝ってくれた人がサイドスタンドのバイクに乗っているなら、お返しに相手のバイクを支えてあげましょう。

車輪。(タイヤ)

右:スリップサインの位置を示す三角マーク。

外観のチェック。

すり減っていないか、ひび割れがないか、異物が刺さったり溝に挟まっていないか。

ホイール、エアバルブ(空気を入れる所)も忘れずに。

溝に挟まった異物は、千枚遠しやマイナスドライバーを使うと取りやすいです。

100円ショップの格安製品で十分です。

※異物外しに使ったドライバーでネジを回すのはやめましょう。先が欠けたり曲がっていることがあります。

ホイールは 歪みなどがないかチェック。

リム (タイヤとホイールの境目)が曲がりやすいので、時間があればリムを指でグルッとなぞって確認します。

目視では分かりにくい歪みを発見しやすくなります。

エアバルブは、ひび割れが起きやすい部品です。

根本が割れやすいので、指で軽く押して確認します。

タイヤのすり減り具合は、スリップサインで分かります。

溝の深さとスリップサインが同じ高さになると使用限界です。

詳しくはこちらの記事の「スリップサイン」をご覧ください。目次をクリック・タップで移動できます。

空気圧のチェック。

空気圧はエアゲージ(タイヤゲージ)という機器で計ります。

ガソリンスタンドの空気入れでも計れます。

1ヶ月に1回の空気圧のチェックが推奨されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

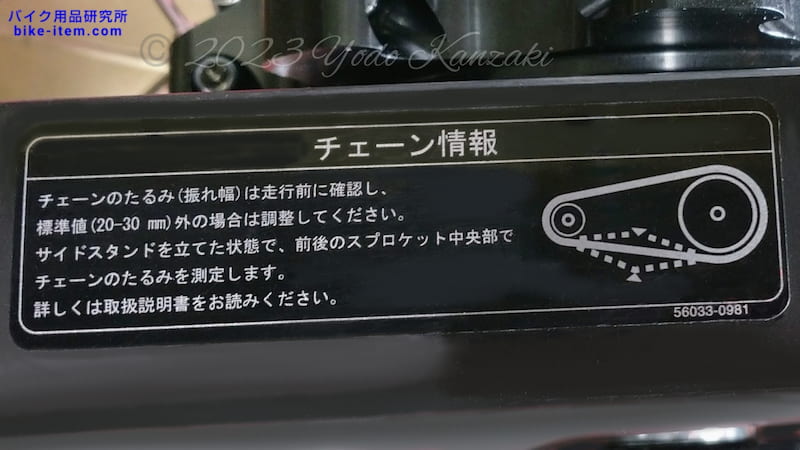

チェーン。

たるみは適切か、チェーンオイルが乾いていないか、汚れていないか、破損・磨耗していないかをチェック。

たるみは定規やメジャーをあてがい、チェーン下側の中央を上下に動かして 動く量を計ります。

適切な たるみ量は、説明書かチェーンカバーなどに貼られたラベルに書かれています。

素手で行うと、チェーンオイルで手が汚れます。

軍手でも浸透してきて汚れることがあります。

手を汚したくない人は使い捨てのビニール手袋・指や手のひらがゴムの軍手などを用意して下さい。

エンジン。

冷却水(クーラント液)が足りているか、エンジンをかけて異音がしないか、オイルが滲んでいないかをチェック。

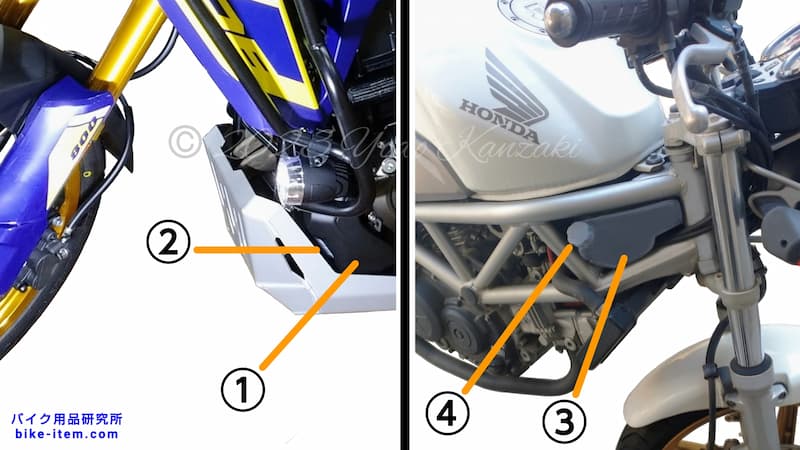

冷却水(クーラント液)は、リザーバタンクというパーツを見てチェックします。

目盛りの上限と下限の間に水面があればOK。

- 冷却水のリザーバタンク。

- 上限と下限が記された目盛り。

- 冷却水のリザーバタンク。

- リザーバタンクのキャップ。

キャップに目盛り付きのゲージが くっついています。

エンジンオイルと同じく、目視で確認するタイプと、ゲージで確認するタイプがあります。

リザーバタンクの位置、形は車種によってかなり違います。

説明書で確認して下さい。

・ラジエターキャップ。

「リザーバタンクのキャップ」と「ラジエターのキャップ」は別の部品です。

キャップを開けて確認するタイプは間違えないように注意して下さい。

- ラジエター。

エンジン冷却システムの主要部品。

- ラジエターキャップ。

走行直後はエンジンも冷却水も熱くなっています。

冷却水が熱いときに開けると、吹き出してくるので注意。

・エンジン冷却システムの種類。

エンジンをかけるとだんだんと熱くなっていきます。

何らかの方法で冷やさないと異常が発生したり(オーバーヒート)、さいあく壊れてしまいます。

・空冷エンジン:走行風で冷やす。

・水冷エンジン:冷却水で冷やす。

・油冷エンジン:エンジンオイルで冷やす。ごく一部のバイクで採用。

冷却水のチェックが必要なのは水冷エンジンのバイクです。

チェックが必要かは、説明書に書かれているので確認して下さい。

ブレーキ。

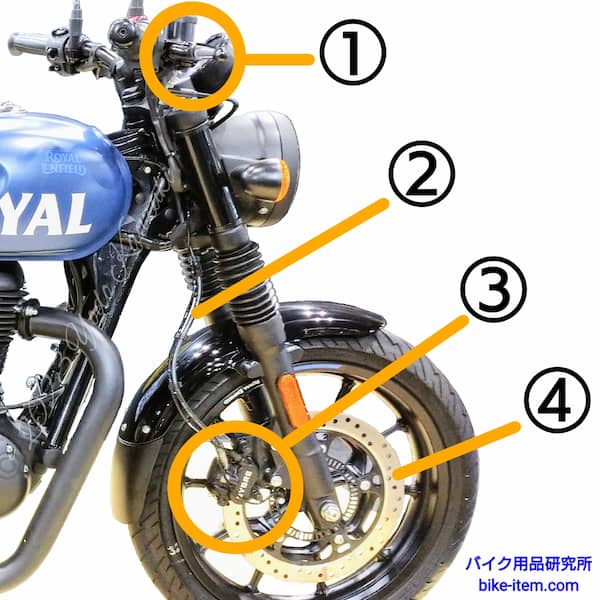

チェック場所。

- ブレーキ液のリザーバタンク。

- ブレーキパッド。

- ディスクローター。

- レバーとペダル。

リザーバタンク。

右:リアブレーキのリザーバタンク。

ブレーキフルード(ブレーキ液)が減っていないかチェック。

- フロントブレーキのリザーバタンク。

ハンドルを動かすか、車体を真っ直ぐに立ててリザーバタンクを水平にして確認。 - リアブレーキのリザーバタンク。

車体を真っ直ぐに立ててリザーバタンクを水平にして確認。

通常、リザーバタンクに窓が付いているか半透明になっているので、目視で確認します。

目盛りの上限と下限の間に液面があればOK。

液面が見えにくいときは、軽く揺らすと分かりやすくなります。

ブレーキのリザーバタンクは、エンジンオイルの点検窓より高い位置にあるので、エンジンオイルに比べれば確認しやすくなっています。

水平に保つのが辛い場合は、誰かに手伝ってもらうかメンテナンススタンドを使用して下さい。

ブレーキフルードが減っている場合、ブレーキパッドが磨耗している可能性があります。

確認方法は次を見て下さい。

ブレーキパッド。

ブレーキパッドの残量をチェック。

ブレーキをかける度に、ブレーキパッドはすり減っていきます。

使用限界を示すラインまできたら交換となります。

・ブレーキパーツの名称とシステムのざっくり説明。

- ブレーキレバー。

- ブレーキホース。

- ブレーキキャリパー。

- ディスクローター。

1.レバーを引くと、2.ホースの中のブレーキ液が押されます。

その圧力で 3.キャリパーの中にある「ブレーキパッド」が押されます。

押されたブレーキパッドが 4.ディスクローターを挟み込んで摩擦力で回転を止めます。

摩擦で止めるのでブレーキパッドは徐々にすり減っていきます。

・ブレーキパッドの確認。

右:ブレーキパッド。隙間からギリギリ見えます。

ブレーキパッドはディスクローターにほぼ接触している位置にあり、ディスクローターを挟み込む形になっています。

見える位置を探して覗き込んで残量を確認します。

上から見えるバイクもあれば、横や下からじゃないと見えないバイクもあります。

車種によってはもの凄く見えにくいです。体勢が辛くなる場合もあります。頑張ってチェックしてください。

たいてい影になるので、昼間でも懐中電灯やLEDライトがあったほうがいいでしょう。

使用限界の見方は製品によって違うので、説明書を確認してください。

リアブレーキも忘れずに。

ディスクローター。

ディスクローターが汚れたり、曲がったり、破損したりしていないかチェック。

汚れはブレーキ周り専用の「ブレーキクリーナー」「パーツクリーナー」で落とします。

ブレーキ、パーツと名前が違いますが、基本的には同じものです。

ブレーキクリーナーは脱脂力が高く、ゴム・プラスチックへの攻撃性があります。

油分の必要な車軸(ホイールの中心)やタイヤ、塗装されたホイールにかからないように注意して下さい。

ウエス(メンテナンス用のタオル)にブレーキクリーナーを吹きかけるか、ウエスをあてがってカバーして汚れを拭き取ります。

頑固な汚れはブラシで落とします。

レバーとペダル。

ブレーキレバー、ブレーキペダルの遊び量をチェック。

一般的な遊び量は5mmから20mmぐらい。

適切な遊び量は説明書に書いてあります。

定規やメジャーをあてがって指で押して確認します。

慣れれば感覚で分かるようになります。

・動作チェック。

押し歩き・走行してブレーキの効き具合やスムーズに動くかをチェック。

ブレーキが効かないのは命にかかわるので、出来れば押し歩きのときにもしっかりとブレーキをかけて確認しましょう。

クラッチ。

クラッチレバーの遊び量、クラッチワイヤーが切れたりほつれたりしていないか、ワイヤーオイルが切れていないかをチェック。

遊びは、定規やメジャーをあてがって指で押して計ります。

慣れれば感覚で分かるようになります。

クラッチワイヤーがほつれてきたり、オイルが切れてくると、レバーの動きが悪くなってきます。

レバーを握ってスムーズに動くか確認して下さい。

オイルの注油は、奥まで浸透させる為に 粘度の高くない (ネチャネチャではなくサラッとした) オイルを使います。

専用の「ワイヤーオイル」がベストです。

クレ556のような浸透潤滑剤はサラッとし過ぎていてすぐに乾くので、あまり向いていません。

・動作チェック。

走行して問題なくシフトチェンジできるかチェック。

灯火類。(ライト、ウインカー)

ヘッドライト、テールライト、ウインカー、ポジションランプ、ナンバー灯が正常に点くかどうかチェック。

※ポジションランプは付いていないバイクもあります。

昼間はライトのすぐ前に手をかざすと点灯しているかどうかが分かりやすくなります。

手が届かない場合は、柱や壁にライトが当たるようにします。ジャケットなどを被せるように置いて影を作ると、見えやすくなることがあります。

忘れやすい場所。

- ヘッドライトのハイビーム、

- ハザード。(付いているバイクのみ)

- ブレーキペダル。(ブレーキランプ)

- ナンバー灯。

テールライトの下にあってナンバープレートを照らす白色のライトです。

テールライトとの一体型もあります。

バッテリー。バックミラー。ハンドル。

バックミラーは毎回必ずチェック。

ハンドルは普段乗っているときの感覚も大事です。

バッテリー。

エンジンがすぐにかかるかどうかチェック。

かかりにくかったら、バッテリーが弱っている可能性が高いです。

弱りきる前ならバッテリー充電器で回復できます。

バッテリーターミナル(コードが繋がっている部分)が腐食して電気が流れにくくなっている。という場合もあります。

ターミナルの腐食は「真鍮ブラシ」で擦ると落とせます。

真鍮ブラシの値段は100円から1,000円ぐらい。

100円ショップやホームセンターでも購入できます。

真鍮は柔らかい金属ですが、バッテリーターミナルも柔らかいので、強くやり過ぎると傷が付きます。

バッテリー本体やコードの被覆も当たると傷が付いてしまいます。

傷を付けたくなかったら慎重に作業してください。

腐食している時点で、バッテリーが弱ってきている可能性が十分あります。

バッテリー充電器についてはこちらをご覧ください。

バックミラー。

後ろが見えやすい角度になっているかチェック。

すぐ出来ることですから、毎回確認しましょう。

バイクカバーを取るときに動いてしまったり、イタズラで動かされたりすることもあるので、忘れずにチェックして下さい。

ハンドル。

ネンオシャチエブクトウ「バ」シメ。

ハンドルは「バ」じゃなくて「ハ」、ちょっと忘れやすいんで気を付けてね。

左右限界まで動かして、スムーズに動くかチェック。

フロントブレーキをかけて前後左右に動かし、ガタつきがないかチェック。

センタースタンドのバイクなら、前輪を浮かし気味にして左右に動かします。

浮かして軽い力で動かせれば、より異常を感じやすくなります。

締めつけ。(ボルト類)

ボルト類が緩んでいないかチェック。

指で回してチェックします。

いきなり工具を使うと、斜めになっていた場合にネジ穴を壊してしまうおそれがあります。

また、そうそう緩んでいることはないので、指のほうが素早く確認できて早く終わらせることが出来ます。

どうしても時間がないときは、手で部品を掴んで揺らします。

揺らしてガタつきがないかチェックします。

手を汚したくない人は手袋をつけましょう。

メンテナンス用グローブや軍手でもいいのですが、100円ショップやホームセンターに売っている「指先や手のひらがゴムの薄い軍手」を使うのがおすすめ。

中:グリップ力の高いゴムが付いた手袋。

左:ゴム付きの薄い軍手。

下:使い捨てビニール手袋。

ボルト類は かなり沢山あり、全てチェックしていたら時間がかかり過ぎます。

重要な場所だけをチェック、あとは法定点検のときにバイク屋に見てもらうというのが現実的なやり方でしょう。

もちろんメンテナンス好きな人は全て自分でチェックしても構いません。

重要場所。

※車種によって多少の違いがあります。

バイク屋に、定期的にチェックしておいたほうがいいポイントを聞いておくのがおすすめです。

赤:ブレーキレバー、クラッチレバー周り。

紫:バックミラー根本。

オレンジ:ブレーキキャリパー取り付け部。

水色:マフラー取り付け部。

緑:リアサスペンション取り付け部。

青:ナンバープレート取り付け部。

黄:ステップ軸。

ピンク:サイドスタンド軸。

スマホホルダーなど後付けした部品。

注意点。

・バックミラー。

右側のバックミラーは逆ネジ(締めるとき反時計回り)となっていることがあります。

反対に回さないように よく確認して下さい。

・強く締め付けない。

バイクのボルト類は、締め付けトルク(どのくらいの力で締めるか)が決まっています。

車種によって使っているボルトや位置はバラバラです。

締め付けトルクも車種や場所によって違いがあります。

体重をかけて回すのはやりすぎです。スタンダードな工具なら、手の力でちょっと強めに締め付ければ十分です。

正確に行いたいなら、正規の締め付けトルクの情報と、締め付けトルクが分かる「トルクレンチ」という工具が必要です。

緩んでいるボルトを見つけても強く締め付けないようにして下さい。

重要なボルトがゆるんでいて、締め付け加減がよく分からず不安な場合はバイク屋に聞いて下さい。

バイク屋(メーカー取り扱い店)で、説明書よりも詳しい内容が載っている(締め付けトルクも載っている)「サービスマニュアル」を注文して購入することが出来ます。

※古い車種は無い場合があります。

人気車種ならバイク用品の通販サイトやオークションでの購入も可能です。

ただし、値段は 数千円から数万円と高額。

メンテナンスに興味のある人もよく考えてから購入したほうがいいでしょう。

・法定点検。

1年ごとの点検が法律で義務づけられています。

「12ヶ月点検」と「24ヶ月点検」の2種類あり、24ヶ月点検のほうが点検項目が多く、お店に依頼したときの値段も高くなります。

※自分で点検してもOK。

12ヶ月点検:10,000円から20,000円ぐらい。

24ヶ月点検:13,000円から25,000円ぐらい。

カウル付き、大型車ほど値段が高くなります。

251cc以上のバイクは、2年ごとの車検と24ヶ月点検を合わせて行います。

初回の車検は 3年後、以降は 2年ごとに行うので「3年目で24ヶ月点検」と、ちょっとややこしいです。

| 法定定期点検 | |

|---|---|

| 1年 | 12ヶ月点検 |

| 2年 | 12ヶ月点検 |

| 3年 | 24ヶ月点検、(車検) |

| 4年 | 12ヶ月点検 |

| 5年 | 24ヶ月点検、(車検) |

| 6年 | 12ヶ月点検 |

初回点検(1,000km走行、又は 1ヶ月での点検が主流)は、こちらをご覧ください。

日常点検チェックシート。

日常点検を全て行うと意外と時間がかかります。

メンテナンスに興味ない人は、なかなかやる気が出ないかもしれません。

簡易的でいいので、チェックシートがあると

「チェック項目を埋めていく達成感」や「せっかくチェックシートがあるんだし」という思いから、少しやる気が出ます。

何回かに分けて行っても いいですね。

チェックシート例。

チェックや丸バツを付けてもいいけど、問題があったところの「良」を消すだけでもいい簡単設計。

枠線がないので、スマホでもコピーしてメモなどに貼れる。はず。

ネン:燃料 □ 量。 良

オ:オイル □ 量。 良

□ 色。 良

シャ:車輪 □ 溝。 良

□ 亀裂など。 良

□ バルブ。 良

□ 空気圧。 良

チ:チェーン □ たるみ。 良

□ 汚れ、破損。良

エ:エンジン □ 冷却水。 良

□ 異音。 良

□ オイル漏れ。良

ブ:ブレーキ □ ブレーキ液。良

□ 遊び。 良

□ 動作確認。 良

ク:クラッチ □ 遊び。 良

□ 動作確認。 良

トウ:灯火類 □ ライト。 良

□ ウインカー。良

□ ブレーキ灯。良

バ:バッテリー □ 状態。 良

□ ターミナル。良

バックミラー □ 調整。 良

ハンドル □ ガタつき。 良

シメ:締めつけ □ レバー。 良

□ ミラー。 良

□ キャリパー。良

□ マフラー。 良

□ リアサス。 良

□ ナンバー。 良

□ ステップ。 良

□ スタンド。 良

遊び量。

ブレーキレバー mm

ブレーキペダル mm

クラッチレバー mm

チェーンたるみ mm

異変が見つかった場合。

- ミラーのゆるみや空気圧など自分で対応できそうなものは自分で対処。

- 自分で対処できないものはバイク屋に相談。

「ブレーキパッドやタイヤがもうすぐ限界」など、まだ走行できるなら自走でバイク屋へ。

「ブレーキランプが点かない」「チェーンが切れそう」「パンク」など、走行すると危険な場合は、バイク屋やロードサービスに電話しましょう。

・所長から一言。

日常点検は、道路運送車両法で義務づけられているよ。

点検する場所は「ネンオシャチエブクトウバシメ」

簡易版は「ブタと燃料」