タイヤの空気は徐々に抜けていきます。

走っていなくても抜けていきます。

少しぐらい空気が減っても走れるよ?

空気が減ったことによる分かりやすい弊害は、燃費が悪くなることですね。

JAFによるテスト。2021年12月26日

・空気圧が30%少ないと、燃費は平均4.6%悪化。

・空気圧が60%少ないと、燃費は平均12.3%悪化。

年間走行距離15,000km、ガソリン価格165円で計算すると、

・空気圧が30%少ないと、年間9,240円増。

・空気圧が60%少ないと、年間26,730円増。

参考リンク:JAF。 タイヤの空気圧不足、燃費への影響は?(JAFユーザーテスト)

別タブで開きます。JAF→個人の方→交通安全を学ぶ→JAFユーザーテスト

※空気圧:タイヤ内部の圧力、分かりやすく言うと「タイヤに入っている空気の量」を数値で表したものです。

数値が高いほど沢山の空気が入っている (タイヤ内の圧力が高い) ということになります。

他にも、

空気圧が低いとタイヤの変形量が大きくなりタイヤの寿命が短くなる等、色々なデメリットがあります。。

高速走行ではタイヤの変形で揺れが起こり、さいあく破裂します。

空気圧チェックのやり方、空気の入れ方、空気圧が適正でないとどうなるのかを解説します。

手順。

- 適正空気圧の数値を見る。

覚えていれば必要なし。

- 空気圧を計る。

- 足りなかったら空気を入れる。

- 適正空気圧になるよう微調節。

やり方は簡単なので習慣づけてしまいましょう。

習慣?

空気圧のチェックは、1ヶ月に1度行うことが推奨されています。

タイヤの空気は何もしなくても自然に抜けていきます。

タイヤメーカーのブリヂストンによると、タイヤの空気は1ヶ月で5~10パーセント減るそうです。

ガソリンスタンド・バイク屋に頼む。

バイク屋、ガソリンスタンド、バイク用品店などで空気圧のチェックをしてくれます。

だいたい無料です。

ただ、何も買わずに毎回バイク屋に頼むのは気が引けますし、ガソリンスタンドとバイク用品店はセルフの場合も多いです。

基本的なやり方は知っておいたほうがいいでしょう。

※やり方は後ほど順番に説明していきます。

ガソリンスタンドにある空気入れの使い方は最後のほうです。

上の目次「ガソリンスタンドの空気入れ」をクリック・タップで移動できます。

気を付けてほしいのは、ガソリンスタンドの空気入れは「車用」だということです。

バイクに使おうとしても、ホイールやブレーキディスクローターなどが干渉して使えない場合があります。

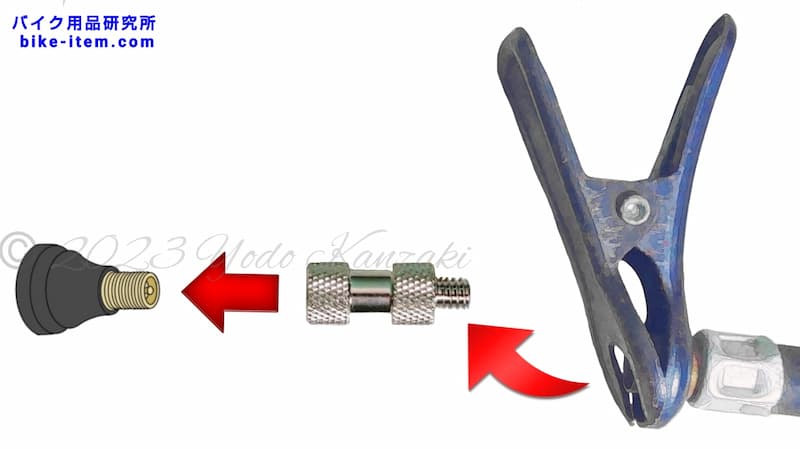

エアバルブ(ホイールにある空気を入れる場所)の向きを横向きに変えれば、ガソリンスタンドの空気入れが使えるようになります。

※最初から横向きのエアバルブが付いているバイクもあります。

エアバルブを横向きに変えるアダプター。

エクステンションエアバルブを常に持っておくようにして、ガソリンを入れた後に空気圧チェックをするのがおすすめです。

※構造上、付けているときと外しているときに空気が抜けます。

一気に大量には抜けませんが、あまりゆっくりとは作業しないほうが良いでしょう。

バルブ自体を横向きのエアバルブに交換してしまう。という方法もあります。

タイヤ交換のタイミングでバイク屋、タイヤ屋に相談してみて下さい。

タイヤが冷えているときに計る。

走行するとタイヤは熱くなっていきます。

タイヤの温度が高いと空気が膨張して正確な数値を計れません。

(高めに表示される)

ガソリンスタンドなどで空気圧チェックをするときは、なるべく近所の店にしましょう。

タイヤメーカーのブリヂストンは、長時間走った後にチェックする場合、2~3時間ほど待ってから計るように推奨しています。

タイヤメーカーのミシュランは、

・低速で走行距離が3km以下、又は2時間以上使用していないときに計る。

・タイヤが暖まっているときは、適正空気圧から30kPa多めに入れて、冷えてから再度確認。

と推奨しています。

※適正空気圧、kPaは次で説明します。

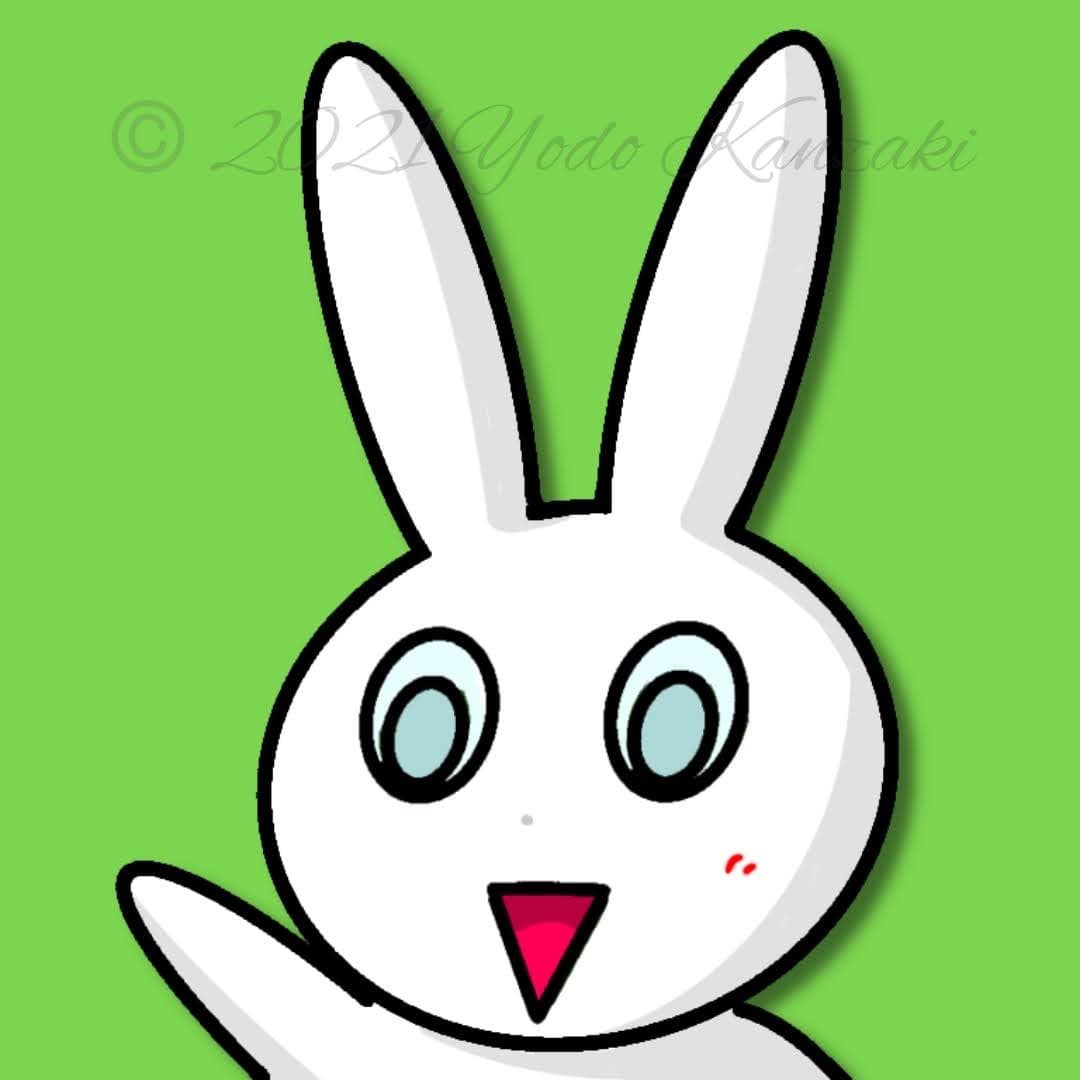

適正空気圧。指定空気圧。

バイクメーカーが車両ごとに指定する空気圧です。

チェーンカバーやシート裏などにタイヤに関することが書かれたラベルが貼られています。

どこにも書かれていないときは、説明書やメーカーサイトで確認できます。

前輪と後輪で数値が違うことが よくあるので間違えないようにして下さい。

単位。

空気圧の単位はメーカーや国によって異なります。

主に4種類。

- kPa。(キロパスカル)

- kgf/cm2。(キログラムフォース、kg/cm2は昔の表記)

- bar。(バール)

- psi。(プサイ、ポンドスクエアインチ)

「国際単位系(SI単位系)」という世界共通の単位体系では、「kPa(キロパスカル)」が使われます。

日本のバイクは国際単位系のkPaで表すのが主流です。

海外メーカーや自転車用の空気入れは、psiもよく使われます。

・kPa基準の目安表。

| kPa | kgf/cm2 | bar | psi |

|---|---|---|---|

| 100 | 1.02 | 1.0 | 14.50 |

| 110 | 1.12 | 1.1 | 15.95 |

| 120 | 1.22 | 1.2 | 17.40 |

| 130 | 1.325 | 1.3 | 18.85 |

| 140 | 1.427 | 1.4 | 20.30 |

| 150 | 1.529 | 1.5 | 21.75 |

| 160 | 1.631 | 1.6 | 23.20 |

| 170 | 1.733 | 1.7 | 24.65 |

| 180 | 1.835 | 1.8 | 26.10 |

| 190 | 1.937 | 1.9 | 27.55 |

| 200 | 2.039 | 2.0 | 29.00 |

| 210 | 2.141 | 2.1 | 30.45 |

| 220 | 2.243 | 2.2 | 31.90 |

| 230 | 2.345 | 2.3 | 33.35 |

| 240 | 2.447 | 2.4 | 34.80 |

| 250 | 2.549 | 2.5 | 36.25 |

| 260 | 2.651 | 2.6 | 37.70 |

| 270 | 2.753 | 2.7 | 39.16 |

| 280 | 2.855 | 2.8 | 40.61 |

| 290 | 2.957 | 2.9 | 42.06 |

| 300 | 3.059 | 3.0 | 43.51 |

kPaととbarは、桁が違うだけでほぼ同じ比率。

kPaとkgf/cm2も似ていますが、kgf/cm2のほうが少しだけ大きい値になります。

・換算表。

| 1kPa | 0.0102kgf/cm2 | 0.01bar | 0.145psi |

| 1kgf/cm2 | 98.067kPa | 0.981bar | 14.223psi |

| 1bar | 100kPa | 1.0197kgf/cm2 | 14.504psi |

| 1psi | 6.895kPa | 0.0703kgf/cm2 | 0.069bar |

例:バイクの指定空気圧が250kPa。

エアゲージ(空気圧を計る機械)の目盛りがpsiなら、

割り算、250 ÷ 6.895 = 約36.258psi

指定空気圧から少し高めまでの範囲の中に合わせる。

タイヤメーカーは、指定の空気圧からプラス20kPaの範囲の中で調節するように推奨しています。

空気圧を計る「エアゲージ」は多少の誤差が出ます。

空気入れの付け外しのときに僅かに空気が抜けます。

なかなかピッタリには合わせられないので、ある程度の範囲の中で合わせます。

空気圧は高すぎても低くすぎても問題がありますが(詳しくは後で説明)、

・徐々に抜けていくので低く合わせるとそこから更に低くなる。

・エアゲージには誤差がある。

・空気入れを外すときに僅かに抜ける。

といった性質上、低く合わせるよりはピッタリからプラス20kPaの間で合わせたほうが良いと言えるでしょう。

空気圧の計り方。

- エアバルブのキャップを外す。

- エアバルブにエアゲージの口金を当てる。

空気を入れた後は、リセット(減圧)ボタンで微調節することも出来ます。

エアバルブのキャップを外す。

エアバルブ。

空気を入れるところをエアバルブと言い、自転車と同じようにゴムのキャップが付いています。

まずキャップを指で回して外します。

外したキャップを失くさないように注意して下さい。

エアバルブにエアゲージの口金を当てる。

- 口金。

バイク用は斜めや横を向いています。 - リセットボタン。

数値をゼロに戻します。

専用のエアゲージ(タイヤゲージ・タイヤエアゲージとも言う)で計る、もしくは空気入れに付いているエアゲージで計ります。

空気入れの使い方は後ほど説明します。

キャップを外したエアバルブに口金を押し当てます。

バルブに向かって真っ直ぐ押さないと空気が抜けていくばかりで上手くいかないので、口金の向きをよく見て真っ直ぐに押して下さい。

遠慮気味にゆっくりとやっても上手くいかないので、少し力を入れて真っ直ぐに キュッと押し当てます。

プシュッと僅かに空気が抜ける音がして(この空気の圧力で計ります)、アナログ式なら針が動き、デジタル式なら数値が表示されます。

空気を入れた後は、リセット(減圧)ボタンで調節。

リセットボタンは、使用後に数値を元に戻すボタンです。

元に戻す以外に、減圧(空気を抜く)ボタンとしても使うことが出来ます。

空気を入れるときに少しだけ多めに入れてからエアゲージを押し当てます。

そのままボタンを押すと空気が抜け、離すと針が空気圧を示すので、ボタンを何度か押しながら適正空気圧に調節します。

※一部空気を抜けない製品もあります。商品説明で確認して下さい。

エアゲージは精密機器です。

故障させない為に、使用後は必ずリセットボタンを押して下さい。

エアゲージの注意点。

- 衝撃に弱い。

- だんだん精度が下がってくる。

- 口金の向き。

- 空気入れに付いているエアゲージは精度がよくないものもある。

1、衝撃に弱い。

落としたり、ぶつけたりしないように注意する必要があります。

忘れがちですが、空気入れに付いているエアゲージも同じです。

ばね式・ブルドン管式・ダイヤフラム式という種類があり、ダイヤフラム式は多少衝撃に強くなっています。

2、だんだん精度が下がってくる。

バイク屋などプロは1年に1回 校正(精度チェック)を依頼します。

一般用途でも5年以上使ったら、買い換えを検討したほうがいいでしょう。

高級品は校正や修理できるものもあります。

参考リンク:旭産業株式会社 → アフターサービス

3、口金の向き。

車用のエアゲージは、口金が真っ直ぐな角度で付いているものがあります。

バイク用は斜めや直角に曲がった角度となっています。

口金が真っ直ぐだと、ホイールなどに干渉して使えない場合があります。

4、空気入れに付いているゲージは精度がよくないものもある。

ゲージについてのレビューが多く、高評価の製品にしておくのが無難です。

既にエアゲージを持っているなら、空気入れのゲージは目安程度に考えて 使いやすさで選ぶのもいいでしょう。

おすすめのエアゲージ。

空気の入れ方。

やり方はだいたい自転車と同じです。

エアバルブ(ホイールにある空気を入れる場所)の形状が自転車とは違う点に注意して下さい。

- バイクのバルブ形状に使える空気入れを用意。

- キャップを外してエアバルブに空気入れをセット。

- 空気を入れる。

- 適正空気圧に調節。

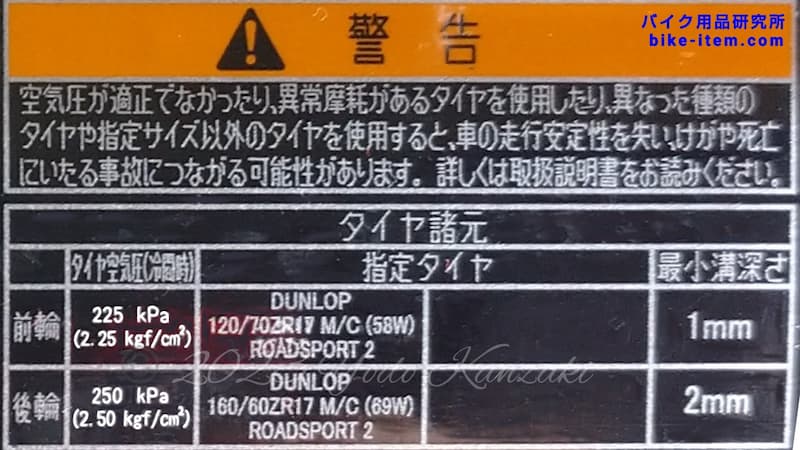

エアバルブの形状。

ホイールに付いているエアバルブには 3種類あります。

- 英式バルブ。

普通の自転車に使われます。

- 仏式バルブ。

ロードレーサー、ロードバイクと呼ばれるスポーツタイプの自転車に使われます。

- 米式バルブ。

車、バイク、MTB(マウンテンバイク)に使われます。

ほとんどのバイクは「米式バルブ」です。

多くの空気入れが米式バルブに対応していますが、一部の自転車用空気入れは対応していません。

米式に対応しているかは、ほぼ確実に商品説明に書かれているので確認して下さい。

・米式バルブアダプター。

米式バルブに取り付けて英式バルブの形状に変換するアダプターです。

自転車にしか使えない空気入れも使えるようになります。

価格は百数十円から数百円ほど。

構造上、付けているときと外しているときに空気が抜けます。

一気に大量には抜けませんが、あまりゆっくりとは作業しないほうが良いでしょう。

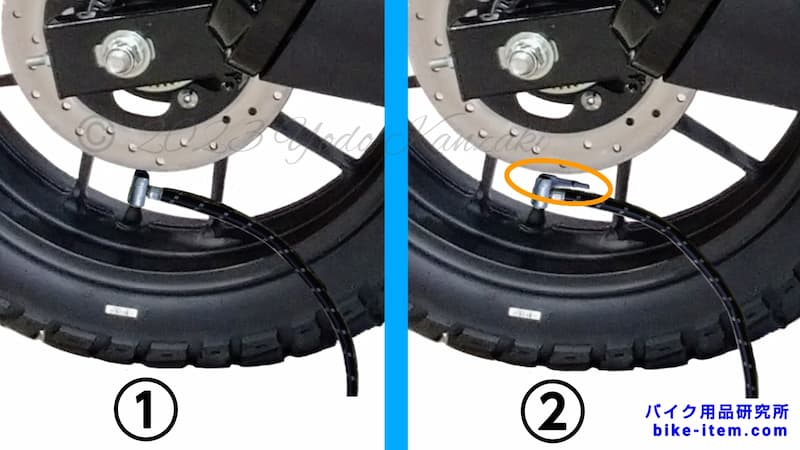

エアバルブに空気入れをセット。

- 口金(エアチャック)を押し込む。

- レバーを倒して固定。

ねじ込んで固定、クリップで固定など別の方法もあります。

口金・エアチャックと呼ばれるホースの先に付いている部品を押し込みます。

プシューッと空気が抜けてくるまでしっかり押し込んでから固定します。

空気が抜けてこない状態で固定しても空気を入れることは出来ません。

構造上、固定し終わるまで空気が抜けます。

外すときも少しだけ空気が漏れます。

一気に大量には抜けませんが、あまりゆっくりとは作業しないほうが良いでしょう。

固定方法の違う製品もあるので、説明書を確認して下さい。

空気を入れる。

空気入れは主に4種類。

- 手押し式。

- 足踏み式。

- 電動式。

- ガソリンスタンドなどの空気入れ。

手押し式。

自転車用でお馴染みの形。

米式バルブに対応している、又はアダプターがあれば自転車用でも問題なく空気を入れられます。

持ち手をいちばん上まであげて体重を乗せるようにして下に押します。

・メリット。

入手しやすい。

情報が多い。

大きさ色々。

値段が安め。

・デメリット。

疲れる。

足踏み式。

多くの製品にいくつかのアダプターが付いています。

足で何度も踏んで空気を入れます。

・メリット。

手で押すのに比べれば楽。

値段が安め。

・デメリット。

ちょっと疲れる。

手押し式ほどの種類はない。

電動式。

内蔵バッテリーや電源コードを繋いで、電気の力で空気を入れます。

一般的に電源コードを使う製品は、バッテリー駆動の製品よりハイパワーです。

空気圧を計れたり、指定した空気圧になると自動で停止するといった機能を持つ製品もあります。

・メリット。

楽。

持ち運びしやすい小型の製品が多い。

・デメリット。

夜間は使えないぐらいの作動音が出る。

値段が高め。

適正空気圧に調節。

空気入れにエアゲージが付いていれば、空気入れのゲージを見ながら調節します。

ただし、精度が悪いものもあるので購入前にレビューなどで確認しておいて下さい。

エアゲージ無しの空気入れ、又はエアゲージの精度が悪い場合は、測定専用のエアゲージを使って調節します。

何度か計りつつ、適正空気圧より少し高めに入れて、エアゲージのリセットボタン(減圧ボタン)を押して調節します。

※詳しくは上記「空気圧の計り方」を見て下さい。

おすすめの空気入れ。

ガソリンスタンドの空気入れ。

通常、空気入れにエアゲージも付いています。

主に3種類の空気入れがあります。

- プラス・マイナスで調節。

- レバーで調節。

- 自動で調節。

プラス・マイナスで調節。

- エアバルブ(ホイールにある空気を入れるところ)のキャップを外す。

- 口金(エアチャック)を押し当てると空気圧が表示される。

- プラス・マイナスと書かれたボタンやレバーで適正空気圧に調節。

ホースの先端に付いている部品(口金、エアチャック)を少し力を入れて真っ直ぐに押し当てます。

斜めになっていたり、軽く当てると空気が抜けていくので真っ直ぐにキュッと押し当てて下さい。

レバーで調節

- エアバルブのキャップを外す。

- 口金(エアチャック)を真っ直ぐに押し当てる。

- レバーを押す・握って空気を入れる。

一般的に、レバーを深く握ると空気が入り、浅く握ると空気が抜けます。

レバーを離した状態で、エアゲージの数値を見るようにして調節します。

ボタンを押して空気を抜く場合もあります。

自動で調節。

- エアバルブのキャップを外す。

- 空気入れのゲージ(デジタルの場合も有り)の数値を適正空気圧に合わせる。

- 口金(エアチャック)を真っ直ぐに押し当てる。

ダイヤルなどでエアゲージの針を適正空気圧に合わせます。

デジタル式の場合は、ボタンなどでデジタル数値を適正空気圧に合わせます。

口金(エアチャック)を押し当てると自動で指定した空気圧まで空気が入ります。

店によって置いてある空気入れは違います。

使い方にも微妙な違いがあります。

だいたい使い方の説明が書いてあるので、その方法に従って下さい。

タイヤが冷えているときに、適正空気圧からプラス20kPaの範囲で合わせます。

3km以上走行してタイヤが暖まっているときは、

「2~3時間待つ」か、「30kPaほど多めに入れて、冷えてから再度確認」するように推奨されています。

空気圧チェックの意義。

空気圧は高すぎても低すぎても悪影響が出ます。

空気圧が高すぎる場合。

- タイヤの変形量が少なくなり、中央が早くすり減ってしまう。

- 接地面積が減り、少しブレーキが効きにくくなる。

- クッション性が低くなって、乗り心地が悪くなる。

- クッション性が低くなって、タイヤが傷つきやすくなる。

空気圧が低すぎる場合。

- 転がり抵抗が増えて、燃費が悪くなる。

- タイヤの変形量が大きくなって、両端が早くすり減ってしまう。

- 通常とは違うタイヤの変形で、曲がりにくくなる。

- 通常とは違うタイヤの変形で、排水性能が悪化。

(ハイドロプレーニング現象が起こりやすい) - タイヤの変形量が大きく、熱くなりやすく様々な弊害が起こる。

タイヤの変形量が大きく、熱くなりやすい為に起こる現象。

・ヒートセパレーション。

タイヤのトレッド面(地面と接地する場所)が熱で溶けたり剥がれてしまう現象。

・ブリーディングCBU。

あまりにも低い空気圧で走行を続けると、タイヤの横部分が周状に切れてしまう現象。

・スタンディングウェーブ現象。

低い空気圧で高速走行をすると、タイヤが波打つように変形してしまう現象。

最初は揺れが起き、さいあくバースト(破裂)してしまいます。

揺れは気付きにくいことがあるので、高速道路を走る前に空気圧のチェックをしておくことが推奨されています。

剥がれる・切れる・破裂するという症状は滅多に起こりませんが、タイヤに負荷がかかっているということなのでタイヤの寿命は短くなります。

所長から一言。 (まとめ)

空気は徐々に抜けていく。

空気圧は1ヶ月に1回チェック。タイヤが冷えているときに行う。

2~3週間しか経っていなくても高速道路を走るならチェックしておこう。

米式バルブ対応の空気入れで空気を入れて、エアゲージで空気圧を確認。

エアゲージ付きの空気入れや電動式もあるよ。

ガソリンスタンドの空気入れを使うなら、エクステンションエアバルブでエアバルブの向きを横にしよう。