センタースタンドのバイクはタイヤが少し浮きますが、サイドスタンドのバイクはタイヤが地面に接地しています。

タイヤを浮かせて、タイヤ周りの整備をやりやすくするのがメンテナンススタンドです。

レースや本格的なメンテナンスをする人が使うやつでしょ?

洗車とチェーン清掃の専用品といっていい、簡易的なスタンドもありますよ。

簡易的なものから本格的なものまで、基本情報と共に それぞれのおすすめを紹介します。

ローラースタンド。

2つのローラーの上にタイヤを乗せるタイプ。

バイクを押して乗り上げるだけでセット完了。というお手軽さが魅力。

タイヤは浮かないので、タイヤを回すのにそこそこ力が必要です。

前輪にも後輪にも使えますが、浮いていない為、ホイールを外すような本格的な作業は出来ません。

洗車やチェーン清掃ぐらいは行うという人におすすめです。

注意点。

・ズレやすい。

2つのローラーに真っ直ぐ均等にタイヤを乗せないと、だんだんズレていって外れてしまいます。

斜めに乗せたり、どちらかのローラーに重量がかかり過ぎないようにして下さい。

しっかり均等に乗せていれば、真横にズレていくことはあっても外れてしまうことはありません。

重いバイクでない限り、タイヤを乗せた後でもローラースタンドを足で押して微調節が出来ます。

バイクをサイドスタンド側に少し押せば、より動かしやすくなります。

・サイドスタンド側に更に傾く。

最初から左側(サイドスタンド側)への傾きが大きいバイクは、傾き過ぎるおそれがあります。

サイドスタンドの下に何かを置くことで対処可能です。

頑丈で滑りにくい物なら何でもいいのですが、ホームセンターに売っている「ゴム板」が安くてサイズも豊富でおすすめ。

・前輪に使う場合。

使用中にハンドルが動いてしまわないように、限界まで左に切った状態にしておきます。

なるべく前後に動かないように、ギアをニュートラル以外に入れて下さい。

ニュートラル以外に入れるとリアタイヤは動かなくなります。(正確にはほんの少ししか動かなくなる)

リアブレーキがレバーの場合は、レバーを引いた状態に固定します。

停止中のバイクは少し動かさないとギアチェンジ出来ないことがあります。

・エンジン停止中のバイクのギアチェンジ。一般的な方法。

クラッチレバーは引かないほうがギアチェンジしやすいです。

リアタイヤが回っていないとギアチェンジしにくいので、前か後ろに10から20cmぐらい動かしながらペダルを動かします。

最初から少しだけ足に力を入れておけばすぐに入ります。

・ローラースタンドに前輪を乗せるとき。

ローラースタンドにフロントタイヤを乗せる為にバイクを押して動かします。

フロントタイヤが乗る直前のタイミングでギアチェンジします。

ブレーキレバーの固定。

ローラースタンドに限らずメンテナンス用のスタンドを使うときは、ブレーキレバーを引いた状態で固定しておくのが基本です。

不意に何らかの力が加わっても、前後に動かないことで転倒のリスクを減らすことが出来ます。

ブレーキレバーロックと呼ばれる専用品や、ヒモ・ヘアゴム・太めの輪ゴムなどを使ってレバーを固定します。

ローラースタンドのメリット・デメリット。

メリット。

- セットが簡単で楽。

- かさ張らない。

- 前輪、後輪に使える。

- 本体は全てタイヤの下。

作業の邪魔になりにくい。

デメリット。

- 回すのに力が必要。

- タイヤは浮かない。

- 車体は斜め。直立させられない。

おすすめのローラースタンド。

デイトナ:メンテナンスローラースタンド

デイトナはバイク用品販売の有名メーカー。

特徴。

・乗り上げてセットしやすい緩やかなスロープ付き。

・ローラーの幅を3段階に調節可能。タイヤ径10~19インチまで対応。

・耐荷重200kg。

片側だけを上げるタイプ。

サイドスタンドと前輪を支点として利用し、右側だけを持ち上げてタイヤを浮かせます。

タイヤを浮かせ過ぎると外れたときのショックが大きくなるので、浮かせるのは少しだけにして下さい。

小型で低価格、セットが簡単というのが魅力。

突っ張り棒のような感じの為、安定性は低く「ボルトを回す」など大きな力の入る作業には向いていません。

ローラースタンドと同じく、洗車やチェーン清掃に使うのがおすすめです。

頑丈な「突っ張り棒」を代用品として使うことも可能といえば可能です。

しかし、片側だけ上げるスタンドは2,000円前後ぐらいから購入できるので、頑丈な突っ張り棒とそれほど値段は変わりません。

敢えて突っ張り棒を使う必要性は薄いと言えます。

ローラースタンドとの比較。

- タイヤが浮くので、ローラースタンドより軽い力でタイヤを回せます。

- 接地面が小さい為、ローラースタンドより安定性は低くなります。

- 基本的にフロントタイヤには使えません。

強風対策としても使える。

台風のときにバイクが倒れてしまうという被害が実際に起こっています。

片側を持ち上げるスタンドを「タイヤを持ち上げずにセット」しておくことで、左右どちらにも倒れにくくすることが出来ます。

セットする場所。

右側のスイングアームにセットして持ち上げます。

スイングアームはリアタイヤとエンジン(エンジン近くのフレーム)を固定している部品で、様々な形のものがあります。

形状によっては使えない場合があるので、スイングアームの太さや形を確認して下さい。

片側を上げるスタンドのメリット・デメリット。

メリット。

- かさ張らない。

- セットが簡単。

- 本体は全て右側。

左側での作業がやりやすい。

デメリット。

- 安定性が低い。

- 車体は斜め。直立させられない。

おすすめの片側を上げるスタンド。

カエディア:グリップスタンド。

カエディアはバイク用スマホホルダーなどで有名な日本のメーカー。

特徴。

・接地面に滑り止め加工。

・調節しやすい(手で回しやすい)形状。

・工具をかけやすいボルト。

・耐荷重200kg。

・ブレーキホルダー(ブレーキレバーロック)付き。

リアスタンド。

タイヤの左右にある何らかのパーツにセットして持ち上げるタイプです。

車体を直立させつつ、タイヤを浮かすことが出来ます。

セット後は安定性が高く、力の入る作業にも使えます。

直立するので、オイルやブレーキ液のチェックもやりやすくなります。

日常点検項目にオイル、ブレーキ液のチェックがあります。

リアスタンドをセットするのは車体を直立させてからです。

直立しているバイクは左右どちらにも倒れやすく、セット作業に慣れるまでは ちょっと緊張を強いられます。

ハンドルを左限界まで切って、ブレーキレバーを引いた状態に固定してからセットするようにして下さい。

一般的なセット方法。

- ハンドルを左限界まで切る。

- ブレーキレバーを固定。

- ナンバープレート横ぐらいに立ってバイクを直立させる。

- 左手でバイク右手でリアスタンドを持って、リアスタンドをセット位置に持ってくる。

- リアスタンドを持ったまま、リアスタンド後方に右足を乗せる。

- 両手でバイク後方を持ち上げながら右足を踏み降ろす。

セット方法(スタンドアップ方法)は、メンテナンススタンド販売メーカー「J-TRIP」の公式動画が分かりやすいです。

参考リンク:J-TRIP公式YouTube。 別タブで開きます。

セットする場所。

セットする場所は、大きく分けて 3つ。

- スイングアーム。

- スタンドフック。

- アクスルシャフト。

順番に説明していきます。

スイングアームにセット。

L字型の「受け」と呼ばれる部品で、左右のスイングアームを挟みつつ下から持ち上げます。

※「受け」にはいくつかの種類が有り、セット場所によって取り替えて使用できます。

四角(直方体)のスイングアームを採用している車種ならだいたいセット可能です。

対応サイズは商品説明や商品仕様に書かれています。

自分のバイクの左右スイングアーム間の幅を確認して下さい。

スタンドフックにセット。

右:Vフックプレート。

ボルト型やプレート型のパーツを取り付けて、そこにセットする方式です。

ボルト型には、V字の「受け」が使われます。

プレート型は逆で、プレートがV字型になっています。

スタンドフックを取り付けられないバイクには使用できません。

商品のサイズやバイクにボルトを付ける為のネジ穴があるか確認して下さい。

ネジ穴の直径は、車種(メーカー)によって違います。

自分のバイクのネジ穴の大きさと、ボルトのサイズ確認を忘れないようにして下さい。

※プレートは溶接して取り付ける場合もあります。

アクスルシャフトにセット。

ホイールの中心(アクスルシャフト)が空洞になっているバイクは、中に棒を通してセットすることが出来ます。

簡単には外れない安定性の高さが魅力です。

リアスタンドのメリット・デメリット。

メリット。

- セット後は安定性が高い。

- 直立させられる。

デメリット。

- かさ張る。

- 慣れるまでセット時に緊張する。

おすすめのリアスタンド。

J-TRIP:ショートローラースタンド

メンテナンススタンドと言えば、J-TRIP。

バイク屋やレースでも使われる信頼性の高いメーカーです。

特徴。

・高い耐久性。

・使いやすい形状。

・受けは別売り。

対応サイズは受けによって多少の違いが出ます。公式サイトで確認して下さい。

J-TRIP公式サイト。 →リアスタンド→リアスタンドサイズ表。

フロントスタンド。

タイヤを浮かして直立させるものと、

タイヤを固定して直立させるものがあります。

前輪のメンテナンスで使うなら、浮かせるタイプ。

バイクを車に積んだりする場合は、固定するタイプ。

といった感じで使い分けます。

タイヤの同じ面がずっと接地し続けると、タイヤの劣化が早まる可能性があります。

安定してタイヤを浮かせることが出来るメンテナンススタンドは、長期保管でも役立ちます。

注意点。

フロントタイヤを浮かせるタイプは、リアスタンドをセットしてから使います。

仮止め的に先に使うことは出来ますが、フロントを浮かせるのはリアスタンドをセットしてからです。

※既にリアスタンドで安定しているので、フロントスタンドのセットは楽です。

逆にフロントタイヤを固定するタイプは、フロントから先にセットします。

固定するタイプのセット方法。

セット方法は、押してタイヤを乗り上げるだけ。と簡単です。

緊張するリアスタンドがけが楽になるというメリットもあります。

※フロントタイヤを固定するタイプは、ホイールクランプ、チョックスタンド、ホイールチョックなどとも呼ばれます。

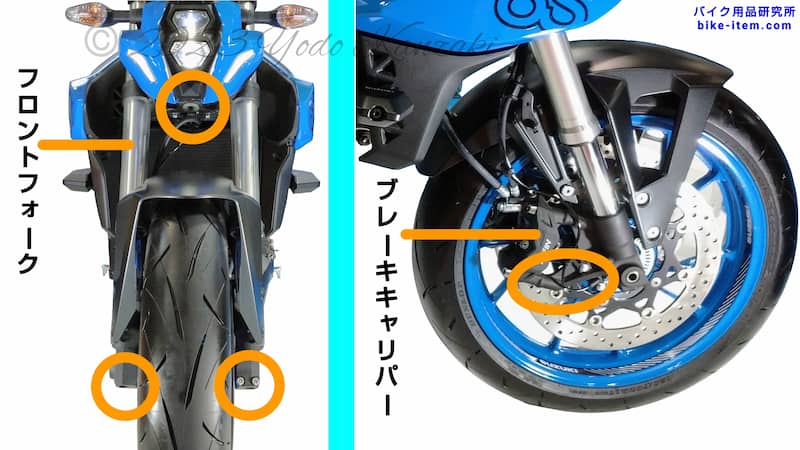

浮かすタイプをセットする場所。

- ステアリングステム(ハンドルの軸)のいちばん下。

- フロントフォークのいちばん下。

- ラジアルマウント(ホイールの中心あたりに固定される)ブレーキキャリパーのステー。

主に、この 3種類。

「受け」を変えることで、リアタイヤに使える製品もあります。

※どのタイプも車種によって使えない場合があるので、事前に自分のバイクを確認しておいて下さい。

※少し前に書いた通り、フロントを浮かせるのはリアスタンドをセットしてからです。

おすすめのフロントスタンド。

J-TRIP:フォークアップスタンド

フロントフォークの下部にセットするタイプです。

直径8mm以上の穴が開いていれば使用できます。

・左右無段階の幅調節が可能。

・左右独立して高さ調節が可能。

・フロントフォークを外す作業は出来ない。

※フロントフォークを外す場合は、ステアリングステム(ハンドルの軸)下部にセットするスタンドを選んで下さい。

特殊タイプ。

オフロードやアメリカンは、一般的なメンテナンススタンドが使えないことがあります。

専用品かジャッキを使ってタイヤを浮かせます。

・オフロードバイク専用。

DRC:HC2リフトスタンド

オフロード専門サイト「DIRTFREAK」で取り扱っている製品。

エンジン下部にセットして持ち上げます。

・高さ250mmから350mmまで対応。

・耐荷重150kg。

・ダンパー付きで、ゆっくり降ろせる。

一部使えない車種があります。

耐荷重、サイズ、エンジン底面の形状や高さを確認して下さい。

メンテナンススタンドのレビューや商品詳細は、こちらからご覧ください。

amazon「メンテナンススタンド バイク」検索結果。メンテナンススタンドのランキングはありませんでしたが、スタンドフックのランキングがありました。

amazon バイク用スタンドフックの売れ筋ランキング。リンクは全て別タブで開きます。

調べたい商品が決まっている方は、検索ボックスにメーカー名などを足して検索して下さい。